该文章未提交审核, 请编辑完成后提交审核。

该文章未通过审核,感谢您对字由的贡献。

该文章正在审核中,通过后将会自动显示在字说字话页面。

楷体的故事 · 序

{{tag.name}}

楷者,法也,式也,模也。

——唐·张怀瓘《书断》

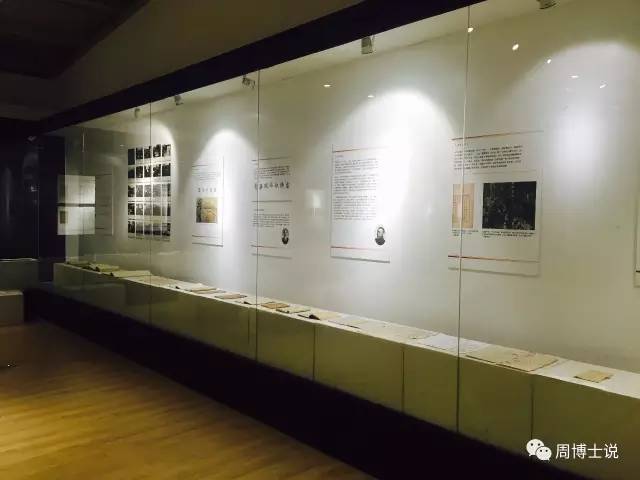

楷书,亦称“真书”、“正书”,因脱胎于隶书,故古人也有“隶书”或“今隶”之谓。它萌生于汉末,成长于魏晋南北朝,盛于唐,迄今不衰。正是楷书使汉字的点画结构得以定型,并在过去的一千多年中,作为汉字字体的正统和大宗,深刻的影响着中国的文明和汉文化的传统。本展主要想探讨和呈现的是,楷书作为一种悠久的汉字书写传统,是如何成为一种工业化、标准化的字体并与中国的现代文明发生关联的。

有三个视角我们尤为注意:

首先,是字体设计的视角,即楷书从手写的书法到字体的演变。在此,我们所关注的是楷体从书法进入现代铅活字的印刷,从书法家的写样经由刻工的精雕细刻变为铅字,并最终通过数字化进入信息时代的历史过程。

其次,是教育的视角,即楷体与晚清以来的国文和习字教育以及文化认同的关系。事实上,从《千字文》诞生的时代开始,经典的楷书体就与中国的童蒙教育捆绑到了一起。这个传统并没有因为科举制度的废除和现代教育制度的展开而被国人摒弃。

第三,是书法的视角,即历久弥新的中国书法传统与楷体字的研发从未间断的关联。这种关系可以上溯到唐代的楷书对于雕版印刷字体的影响,迄于今日,唐楷、魏碑、榜书等多样的书法传统、书体书风与字体设计之间的关系仍旧极为密切。

毫无疑问,如果没有楷书所确立的法度和规范,就没有后来的宋体字和仿宋字。我们力求通过这个展览让设计界和大众初步了解,作为手写体的楷体字对于汉字字体设计的基础价值,以及楷体字与包括教育、传播在内的中国现代文明之间的关系。当然,我们更希望展览能够呈现,以楷体为代表的中国现代字体研发与中国的文化传统之间的血脉相承。

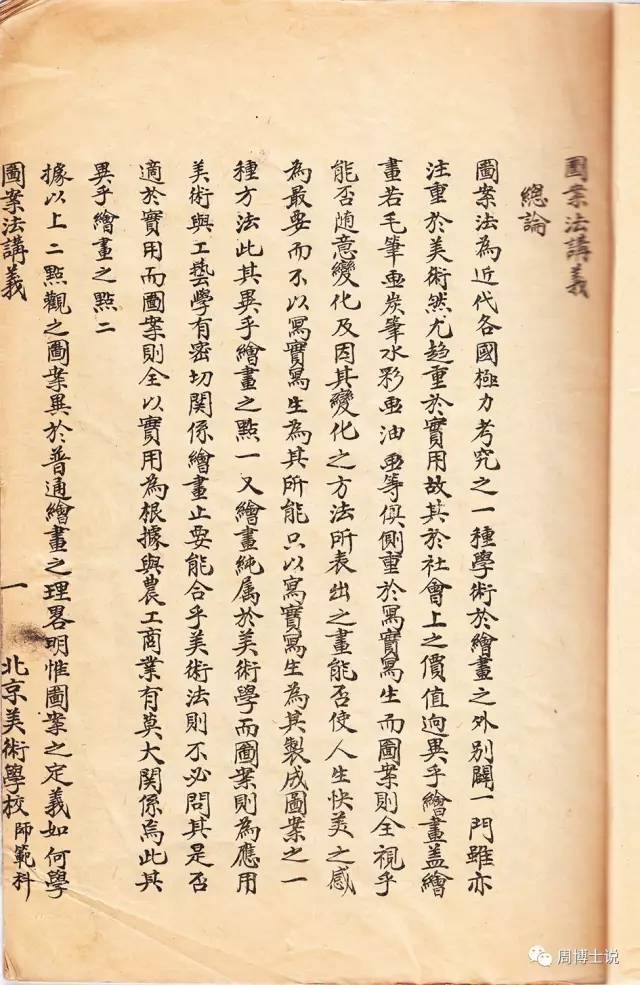

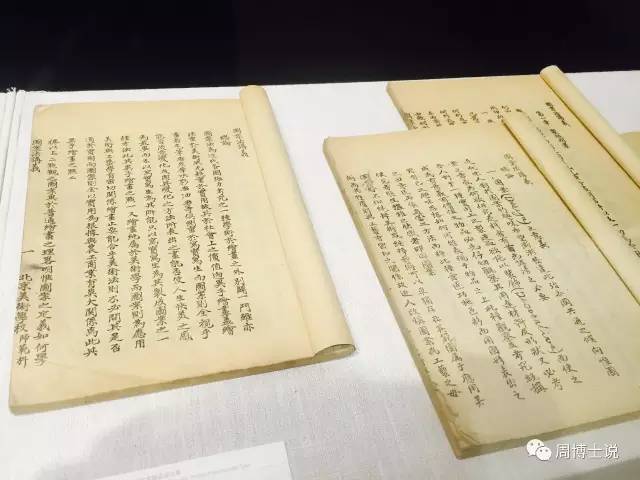

1、北京美术学校《图案法讲义》,19×27.5厘米,约1919-1920年。(周博藏)

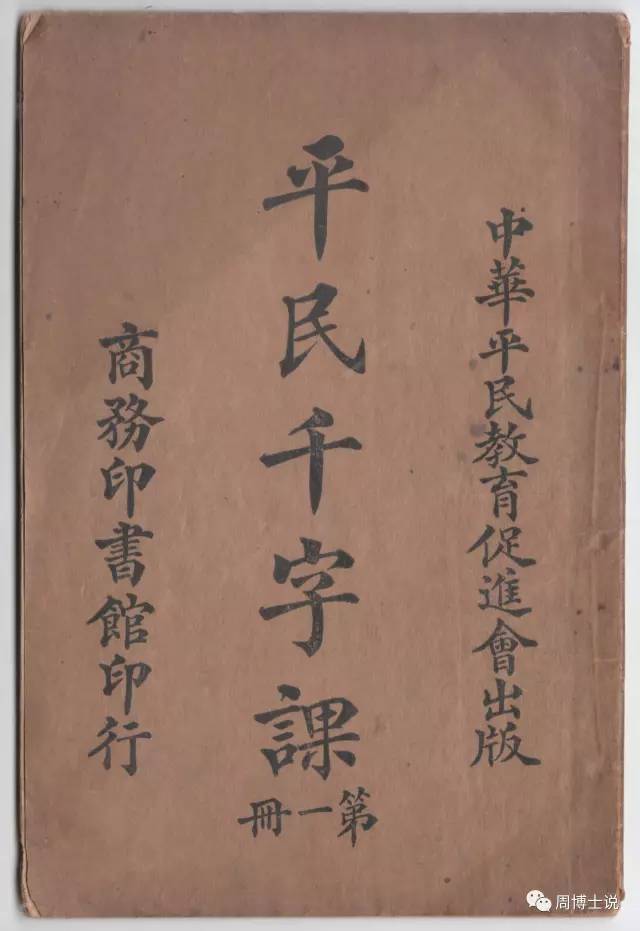

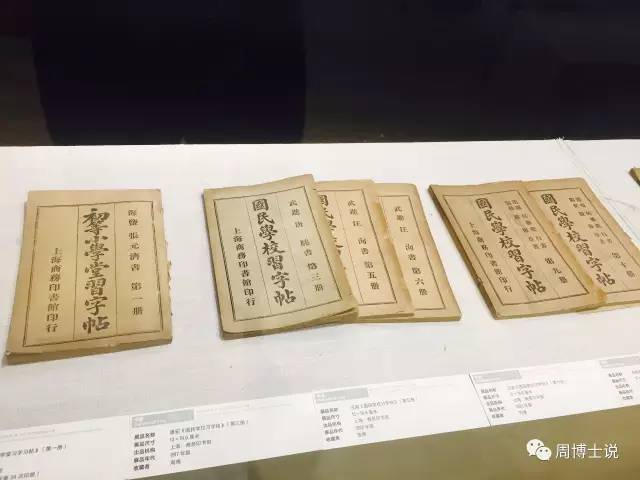

2、陶行知、朱经农,《平民千字课》(四册),13×19.5厘米,上海:商务印书馆,1924年版。 (周博 藏)

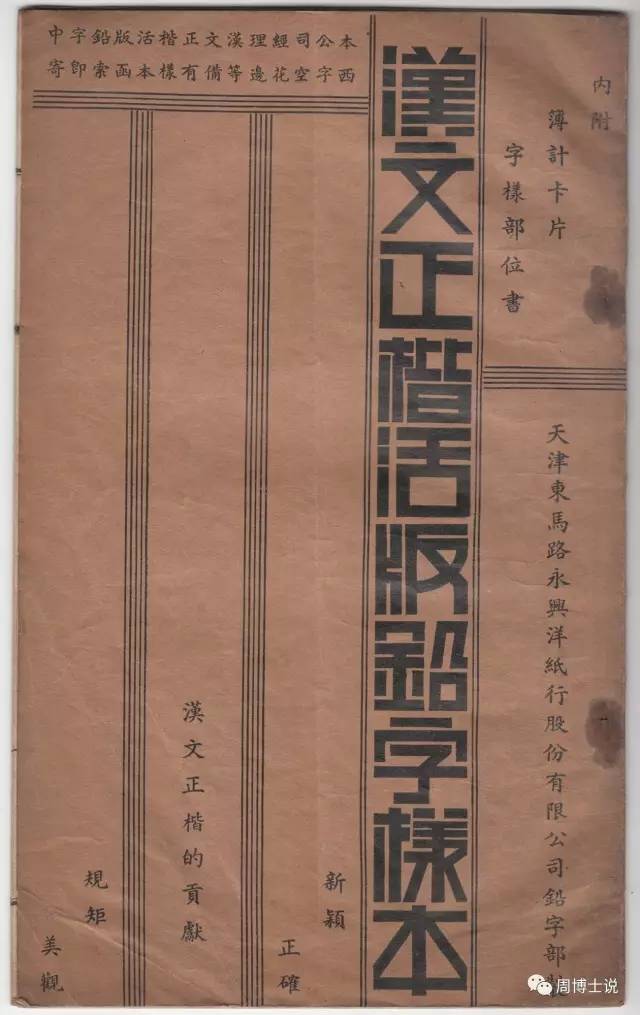

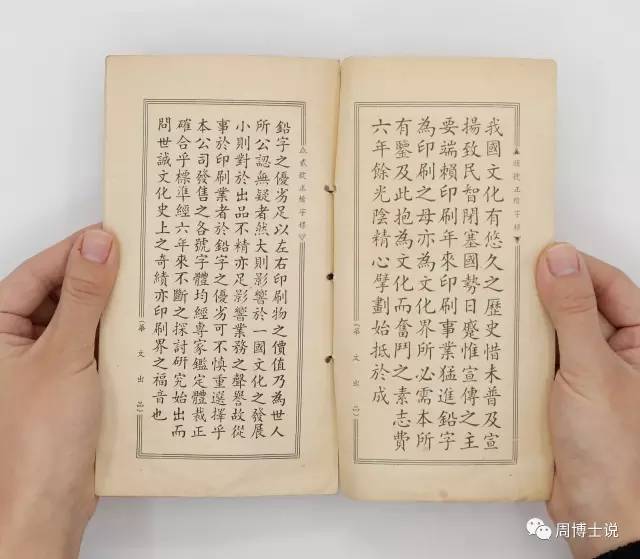

3、《汉文正楷活版铅字样本》,15.4×25厘米,天津:永兴股份有限公司,约1930年代。(周博 藏)。

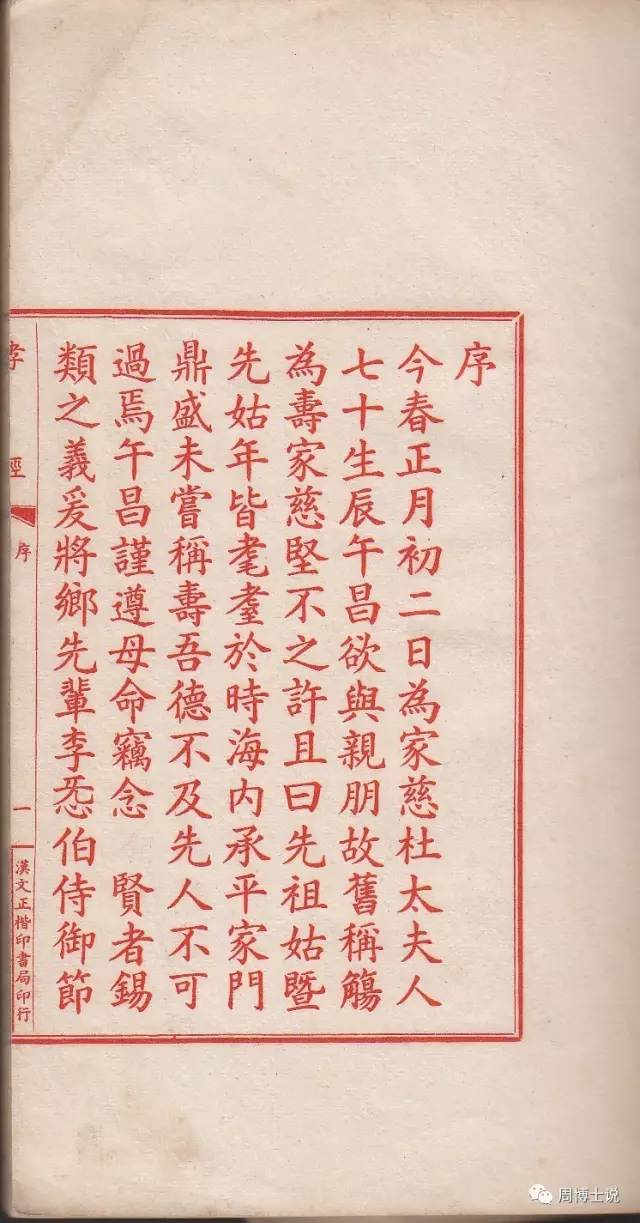

4、越缦堂节注本《孝经》,汉文正楷活字版,郑午昌为母祝寿刊印,14.8×24厘米,上海:汉文正楷印书局,1936年。(周博 藏)

5、《华文正楷字样》,10.7×19厘米,上海:华文正楷铜模铸字有限公司,约1940年。(黄学均 藏)

注:本文转载自周博士说,作者/周博,原文发布于2017年3月14日

版权声明:{{article.isOrigin?'本文系字由用户的原创内容,未经许可不得以任何形式进行转载':'本文转载自互联网,如有问题请通过意见反馈与我们联络'}}

文章评论

还没有人留言

查看更多 >