该文章未提交审核, 请编辑完成后提交审核。

该文章未通过审核,感谢您对字由的贡献。

该文章正在审核中,通过后将会自动显示在字说字话页面。

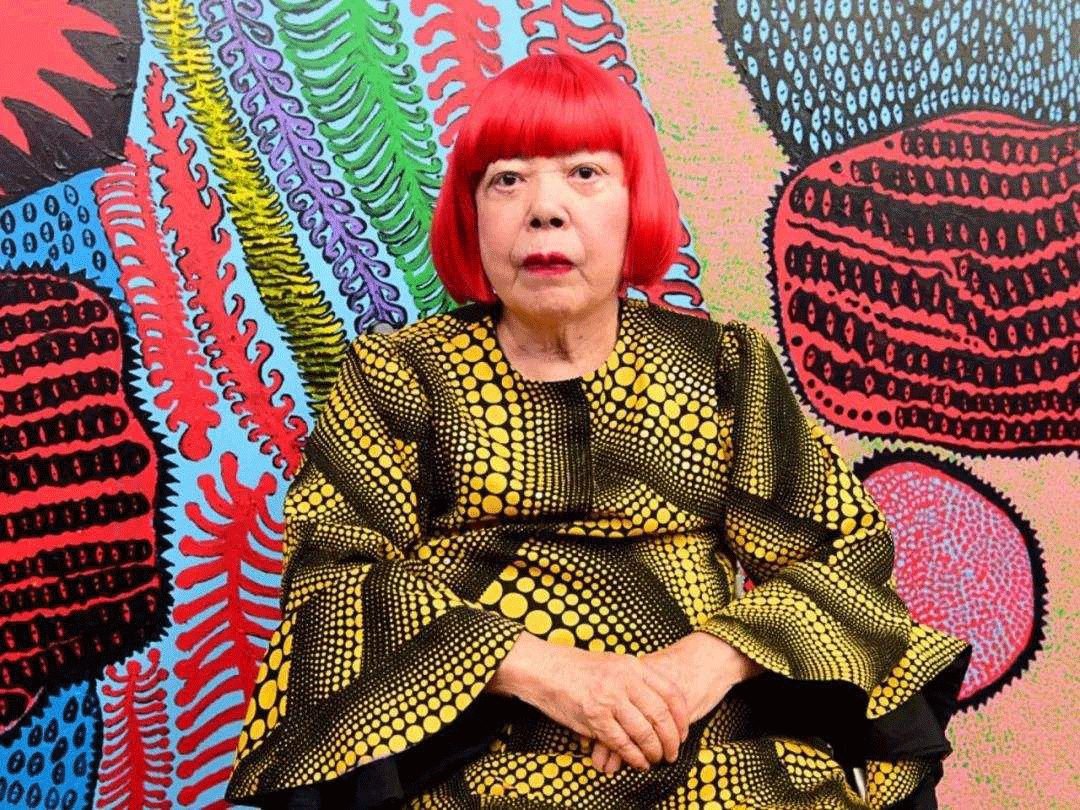

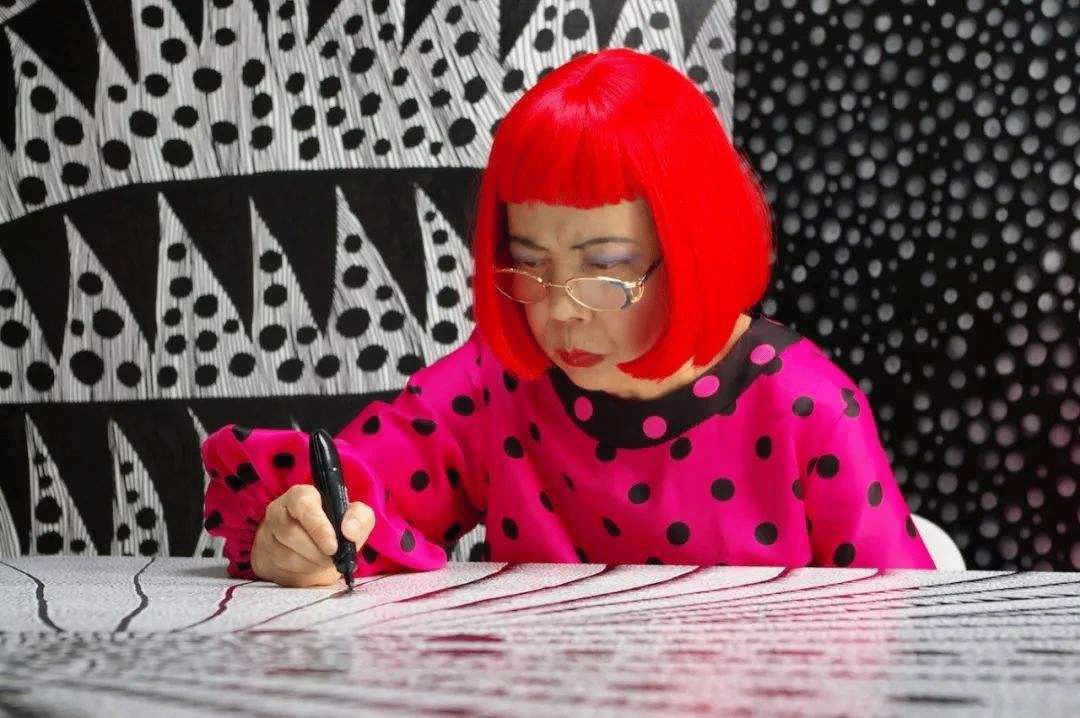

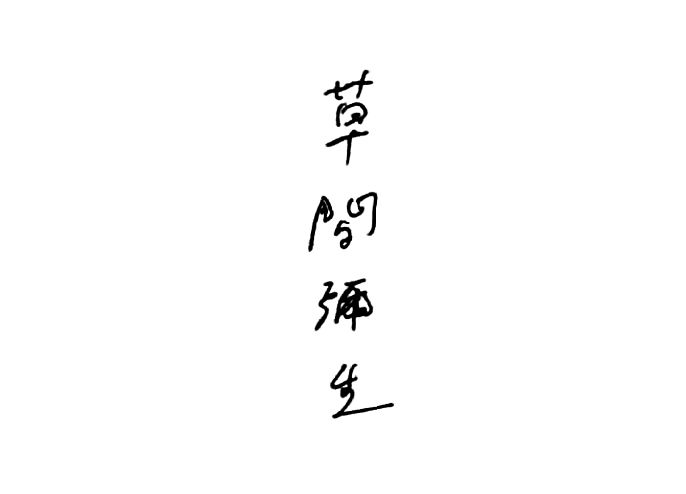

被封为“全球最贵的女精神病人”——草间弥生

{{tag.name}}

今年上半年,备受瞩目的《草间弥生:爱的一切终将永恒》上海大展已于上海复星艺术中心顺利举办,堪称一场全新的殿堂级展览,仿佛罗曼蒂克预言般的展览主题——爱的一切终将永恒,源于草间弥生希望人们可以从她的作品中看到“爱”。

此次展览展出40多件作品,不仅有草间弥生过往的代表性作品,还有根据上海复星艺术中心的空间结构量身定制的独特作品,让作品与建筑展开一场即时对话。展览覆盖建筑内外,宛如一首长诗,带领观众走进草间弥生无与伦比的艺术世界。

当然,我们今天不是要为大家介绍这场展览,因为无论是关于草间弥生的新闻动态还是她的作品分析,都能够轻易见诸于各大媒体。也正因为如此,我认为了解草间弥生的作品远比走进她这个人更容易。

一说到草间弥生,人们便会自然而然地想到的一些标签:话题女性、怪婆婆、流行艺术大师、波点女王、精神病患者……然而我认为,这所有的标签加在一起都不足以概括她传奇的一生。所以我们走一条不一样的路,看看这条路能否让我们真正了解草间弥生,而不是草间弥生的艺术。

年少立志

草间弥生的经历和大多数人一样充满坎坷曲折。1929年3月22日,草间弥生出生于日本长野县松本市一个比较富裕的商人家庭,家里拥有一个植物苗圃和种子农场,在兄弟姐妹四人中排行最小。

草间弥生10岁

然而物质条件的充足并没有带给她幸福的童年。父母的感情并不好,因为她的父亲是入赘到她母亲家里,所以他父亲在家里没有地位,再加上生性风流,所以私生活很混乱。草间弥生曾形容自己的父亲是“那种很有女人缘、很会玩的人”。

婚姻生活的不幸使母亲将压力带给了儿女,草间弥生幼年时经常被母亲逼迫去跟踪监视父亲,这让她亲眼看见了父亲和不同的女人在一起,对一个敏感的孩子造成的创伤不言而喻。这些经历不仅使童年成为她人生中最黑暗的一段回忆,更让她其后一生都困于对性行为的恐惧。

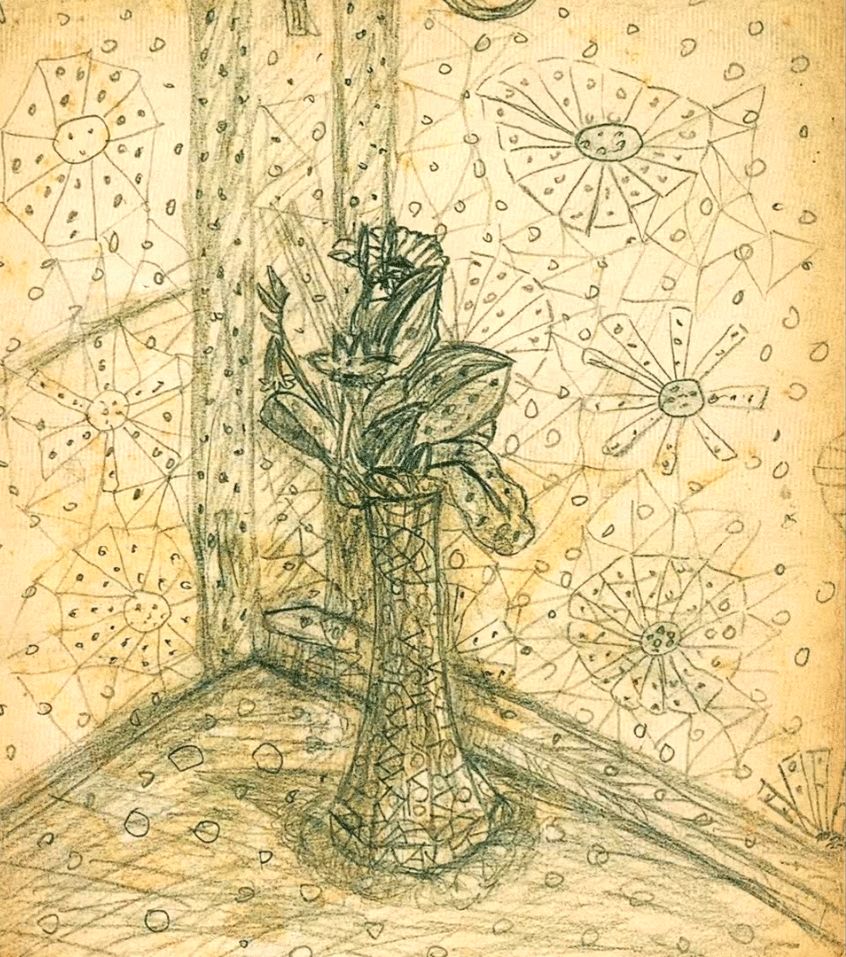

草间弥生十岁的时候,幻视、幻听就不时地发生在她身上。她曾说花田里的堇菜看上去就像是人的脸,向她倾诉着什么;桌布上的红花扩散到整个房间,而她则感到自己消融在这些红花之中;有时她会觉得自己被完全包围在白色的帐幕之间。

这些栩栩如生的幻象包括闪光、光晕和密集的圆点等等,她自己称这是她“进入艺术生涯的一个过程”。为了从这些精神创伤似的幻视中解脱出来,草间弥生开始将这些形象描绘下来。

那时候日本还是一个非常保守的国家,是以男性为主导的社会。草间弥生的母亲想让她成为一名家庭主妇,嫁入豪门,而且当时也收到了很多求婚邀约,但是由于草间弥生一心只想成为画家,所以全都拒绝了。

这件事让她的母亲非常生气,所以强烈反对她画画,只要一看见她画画,就会撕碎画作,没收画具,不停地斥责她。即便如此,也没能阻止草间弥生继续画画,这种歇斯底里和恐慌,反而促进了她艺术创作的过程。

母亲的肖像

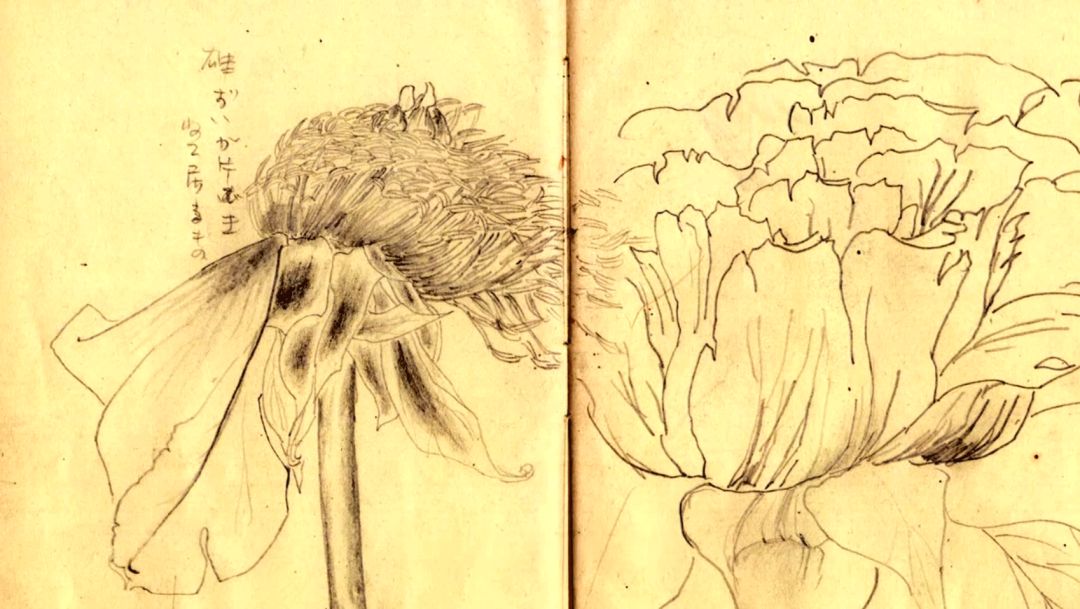

小学毕业以后,草间弥生进入了松本高等女子学校学习。在这里,她的美术老师日本画家日比野霞径发现了草间弥生的才能,专门指导她画画。从女子学校毕业后,草间弥生以其日本画作品参加了长野县公募展、第一届全信州美术展览。

不久,一心一意想学习绘画的草间弥生为了摆脱母亲离开了家乡,插班进入京都市立美术工艺学校的最高年级学习,开始正式学习日本画。在京都一年多的绘画学习生活,对草间弥生的绘画影响很大,因为她很难接受日本画技法的制约和京都画坛因循守旧的上下级关系。

因此回到了松本之后,她开始探寻一种不为日本画所束缚的独特表现方法。她的创作态度十分严谨,将自己关在画室,不分昼夜地持续创作。据说,当画布不够用的时候,她就自己亲手制作画布。但是,家人对她画画的反对态度依然坚决,争吵不断。

远走他乡

由于信州大学教授、精神科医生西丸四方的介绍,草间弥生得以在东京举办个人展览,西丸是最早关注草间弥生非凡才华的人。此外,西丸还强烈地建议草间弥生为了使精神处于稳定的状态,最好离开家庭。此后,在很长的时间里,西丸从主治医生的角度对草间弥生提供了帮助。

在国内相继举办画展的同时,草间弥生开始考虑未来的发展——即离开日本,在海外继续创作活动,最初她想去巴黎,但最终她决定前往美国。

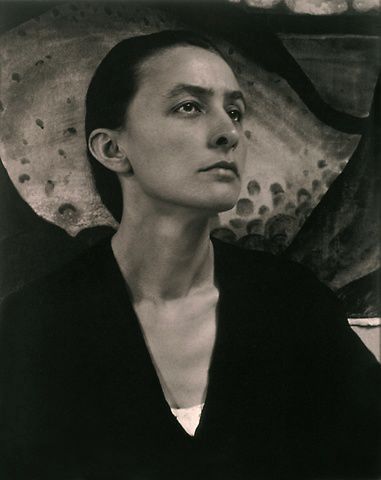

草间弥生对美国产生兴趣的契机是她偶然邂逅了乔治亚·奥基弗的绘画作品,这些绘画作品刊登在一本画册中,而这本画册是草间弥生在松本的一间古旧书店里发现的。

奥基弗是一名现实主义艺术家,也是美国最伟大的女性艺术家,她的作品里有某种魔力。因此一个念头从草间弥生的脑海中划过,她想,这就是我要立志成为的人,就这是可以指导我的人。

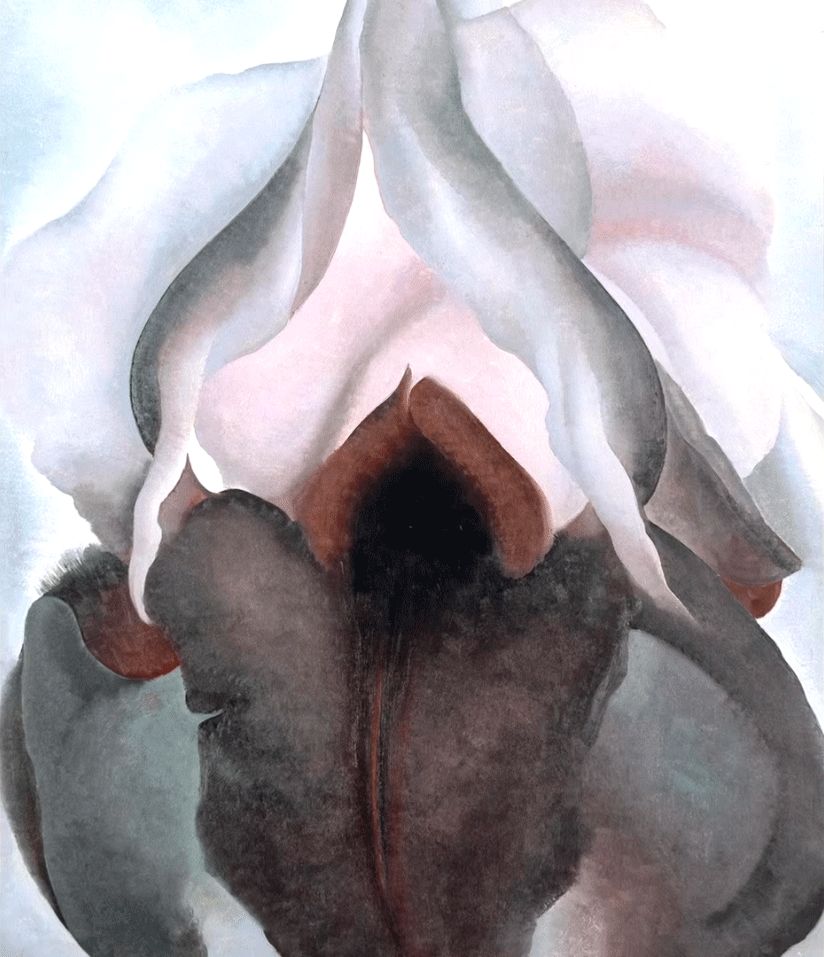

乔治亚·奥基弗,美国艺术家,20世纪艺术大师之一。

她的绘画作品已经成为1920年代美国艺术的经典代表,

并且以半抽象半写实的手法闻名。

草间弥生坐了6个小时的火车到美国大使馆,通过大使馆査到了奥基弗的地址,并给奥基弗写了一封信,还附上了几幅水彩画。这个行为告诉我们,草间弥生想从伟大的前辈——同样也是一位女性画家身上乞求得到作为艺术家的生存之道。

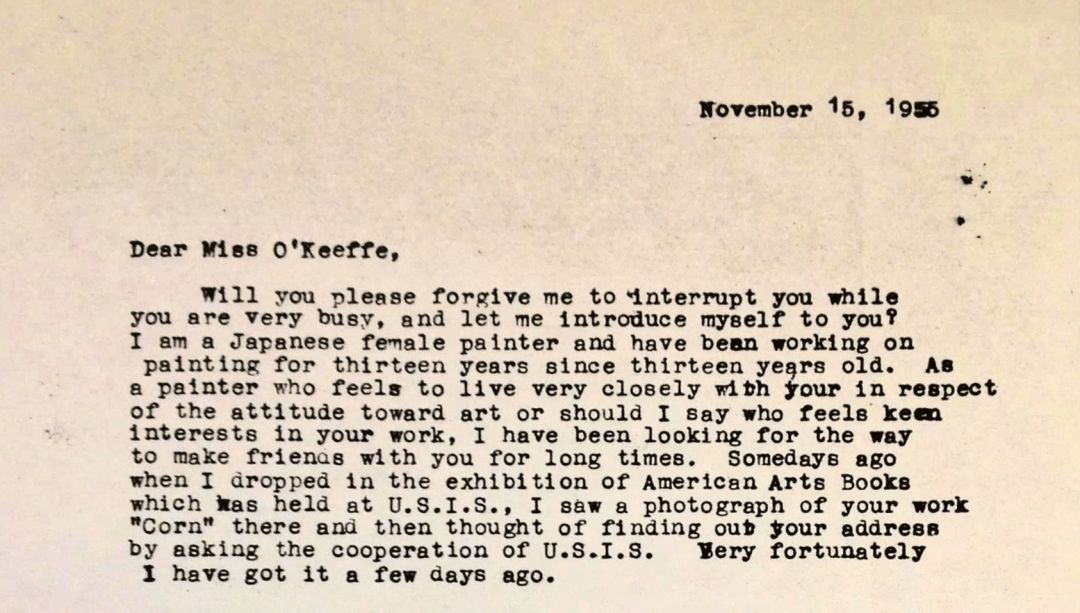

亲爱的奥基弗女士:

请您原谅我在您百忙之中冒昧打扰,请让我先介绍我自己。我是一位日本女性画家,在日本很少有机会能观摩到您的作品,我只亲眼看过一幅您的作品《黑色鸢尾》,它深深地触动了我,我感觉到在我内心深处有什么东西和黑色鸢尾的内在有强烈的联系。几天前,我找到了您的联系方式,我要将我的几幅水彩画寄给您,我还正处于漫长而艰难的画家生涯的第一步,您能为我指点迷津吗?

您忠实的,草间弥生

乔治亚·奥基弗——《黑色鸢尾》

非常幸运的是,奥基弗给草间弥生回了一封鼓励她的信,这让草间弥生十分激动。

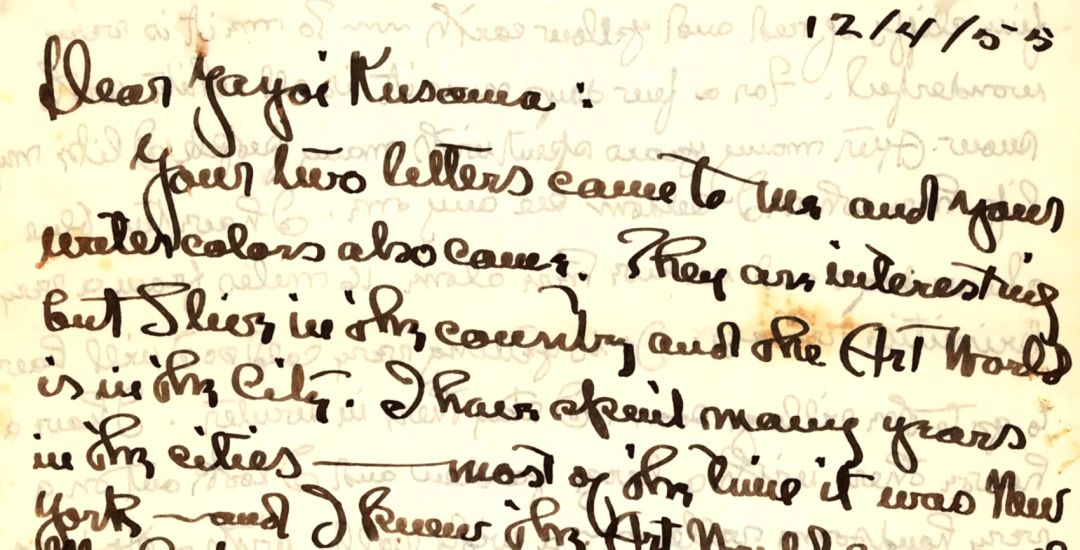

亲爱的草间弥生:

我收到了你的两封来信,也同时收到了你的水彩画,它们很有趣。但我居住在乡下,而艺术世界是属于城市的,我不再年轻了,我已经拥有了你想要的一切。在这个国家,艺术家很难谋生,你只需要尽力找到你自己的路,但我祝你一切顺利。

真挚的,乔治亚·奥基弗

通过与奥基弗之间的通信往来,再加上家人的反对,这些促使草间弥生产生了逃离的想法,同时也坚定了她前往美国的决心。但当时,日本人前往海外有诸多制约,美元和日元有严格的规定,严禁从日本汇钱到美国,尽管有这些障碍,草间弥生还是赌上了她的人生,实现了自己的意志,独自一人前往美国,这一年,她28岁。

据说,在离开日本前,草间弥生将她此前画的两千幅绘画作品全部烧掉,她想告诉自己,我会画出比这些好得多的作品,而且对草间弥生来说,同时也意味着与过去的一个诀别。

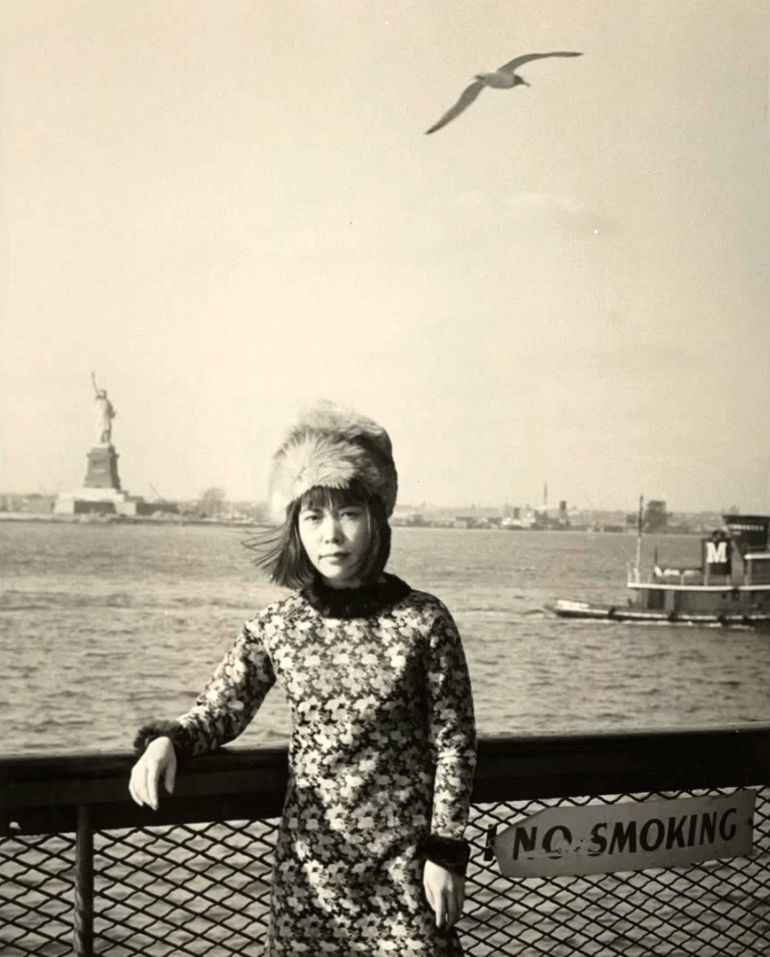

闯荡美国

来到美国后,草间弥生首先在西海岸的西雅图从事创作活动,而后搬到了纽约。她曾登上帝国大厦顶端,许诺自己要征服纽约,然后让全世界都知道她对艺术的热情和创造力。她的目标是要在美国创造出一个新的艺术纪元,这是她一心所向。

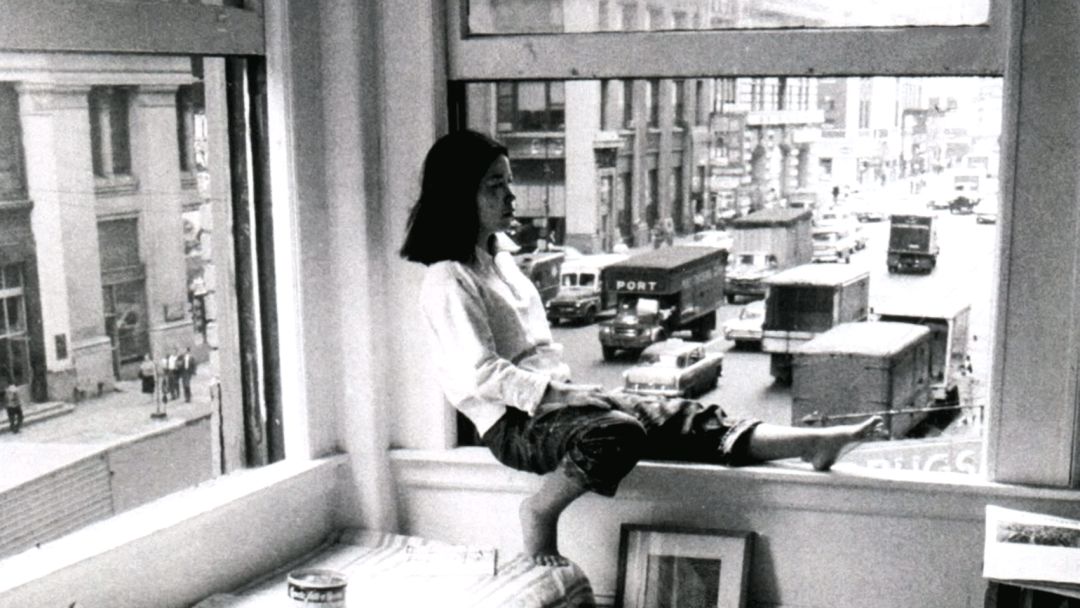

草间弥生作为一个女人只身来到纽约的艺术世界,据以往来看,女性虽然可以被容纳进团体展览,但无法办个人展,就连一些女展商都不愿给女性做展览。草间弥生非常进取,她很想进入美术馆,但却连门都进不去。更糟糕的是,她不仅是在男性主导的艺术世界中的一名女性,而且她还是日本人,当权派更不会把她当回事。

那时候草间弥生真的很穷,她用一个没有洗澡间的房子作为卧室兼画室,全身心地投入到艺术创作中,熬过了日日夜夜画了很多画,每一天都拼命地画。当没有钱购买食物时,她就去菜市场捡一些店家扔掉的菜渣,回家煮一煮再吃。但是后来她自己回忆说,那段时间她很充实。

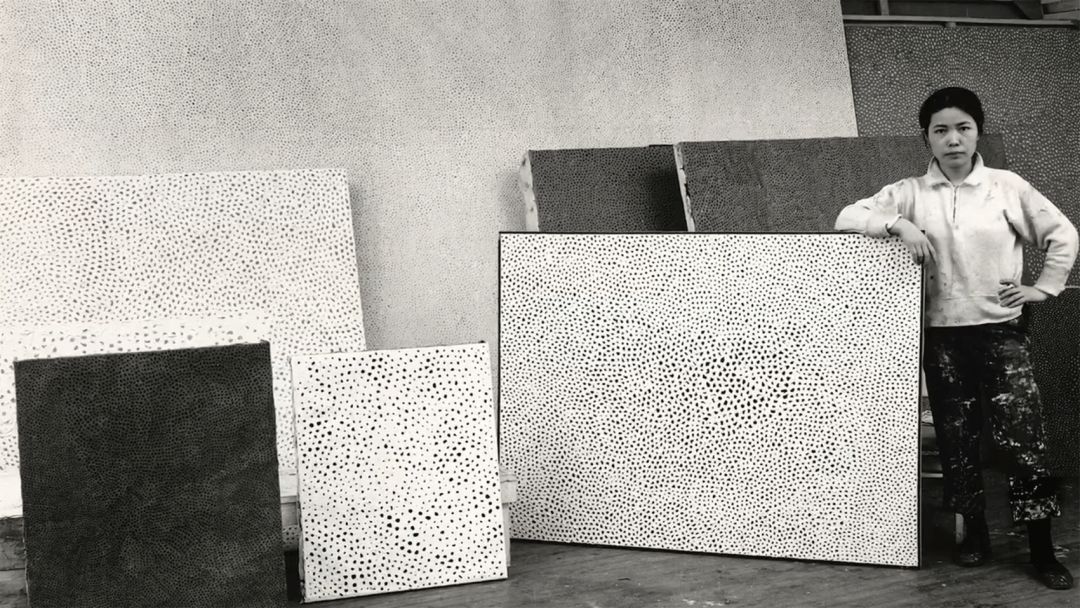

在这样的生活中,草间弥生的绘画作品出现了巨大的变化。她开始描绘无数细密的网状、网眼,用它们填满整个画布。通过这种苦行僧似的创作,她创作出《无限的网》,成为她初期的代表作。

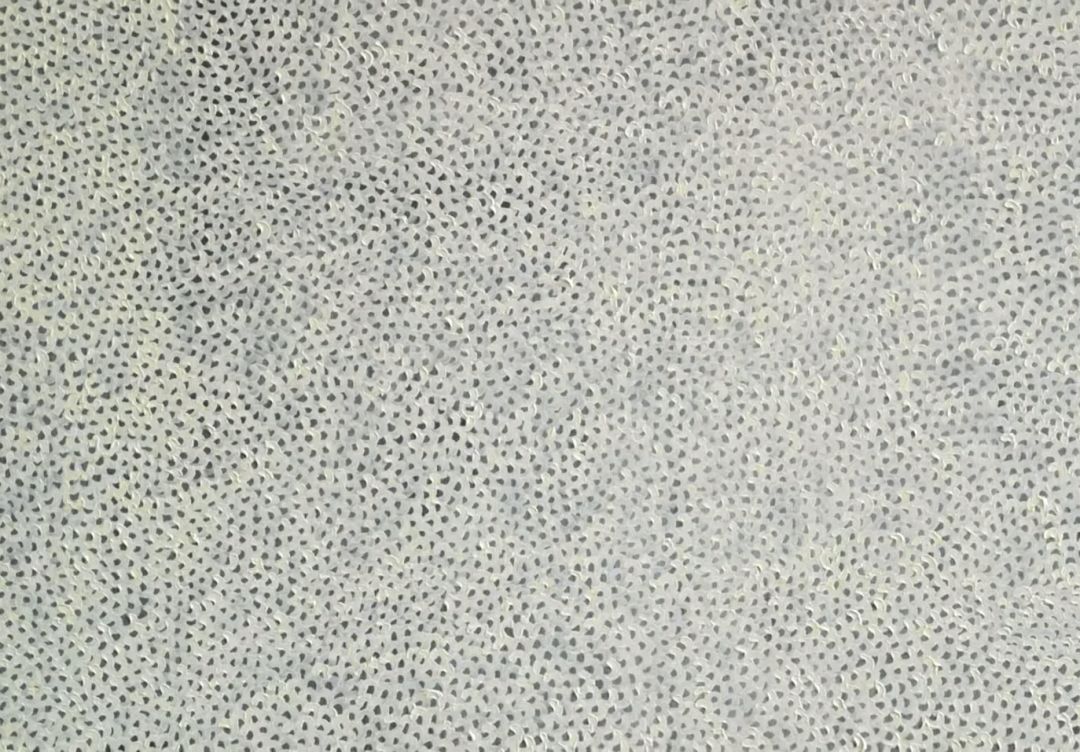

草间弥生——《无限的网》

《无限的网》——局部细节

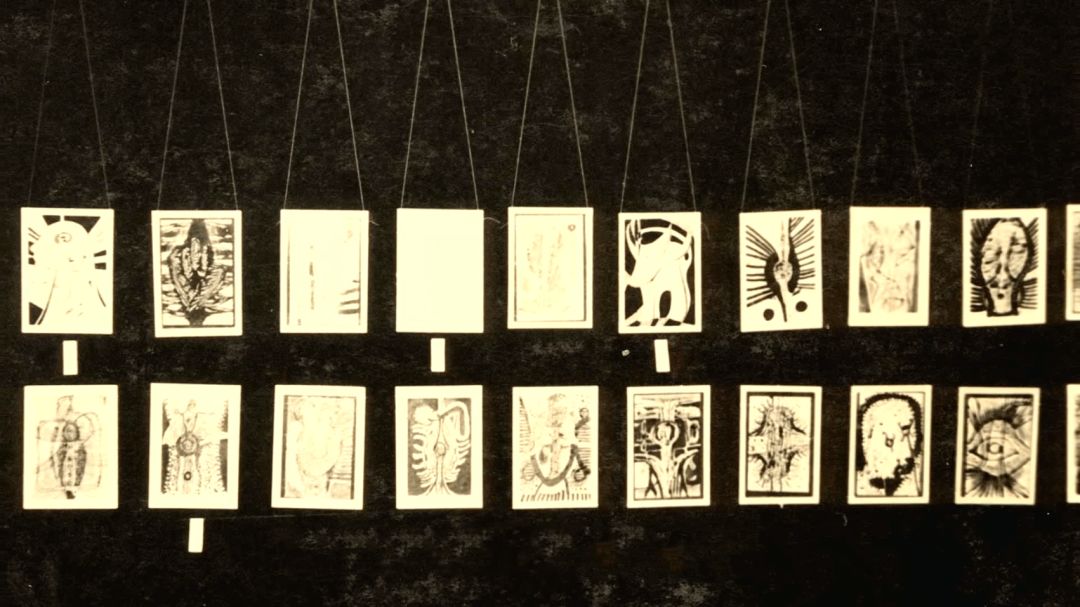

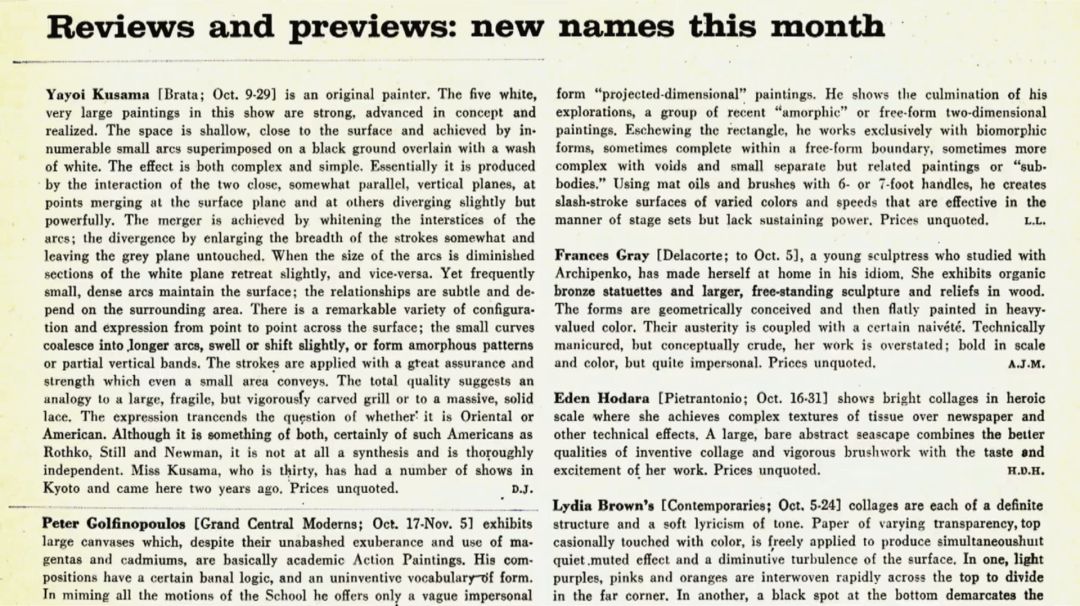

1959年10月,草间弥生在布拉塔画廊举办了来纽约后的首次个人画展,观众第一次看到《无限的网》系列的五幅作品。当时的纽约还处于以波洛克、德·库宁为代表的抽象表现主义的鼎盛时期,草间弥生以细微的黑白网眼填满巨大画布的作品指明了新的艺术方向,观众对这种独特形式感到惊诧不已。

尽管当时草间弥生还是一个默默无闻的日本艺术家,但主要媒体如《纽约时代》《艺术杂志》《艺术新闻》等都刊登了有关该展览的评论文章,草间弥生的绘画作品一跃成为大众瞩目的对象。

评论家唐纳德·贾德高度评价了草间弥生艺术的创造性,还亲自购买了画展上的作品,在此后的很长一段时间里,贾德都是草间弥生的最佳欣赏者。由此,草间弥生成功地在纽约艺术界确立了自己的稳固地位。

1962年,草间弥生在纽约的格林画廊举办的团体展上第一次展示了其雕塑作品。这些雕塑作品的形状十分奇特:旧家具的表面布满了密密麻麻的布质突起物,这令人联想起男性的生殖器。

这个雕塑作品具有划时代的意义,它既表现了草间弥生“偏执艺术”的观念,通过制作大量的突起物以克服孩提时代对性的恐惧,同时又展现了其用柔软材料进行创作软雕塑的构想。

不久,她的这种方法就在翌年的《积聚:千舟连翩》个展上得到更进一步的发展。在这个展览上,展室的中央放置着装满“阴茎”的船只,周围的墙壁上贴满了海报,有999张之多,海报上就是这艘船的照片。

草间弥生与《积聚:千舟连翩》背景的合照

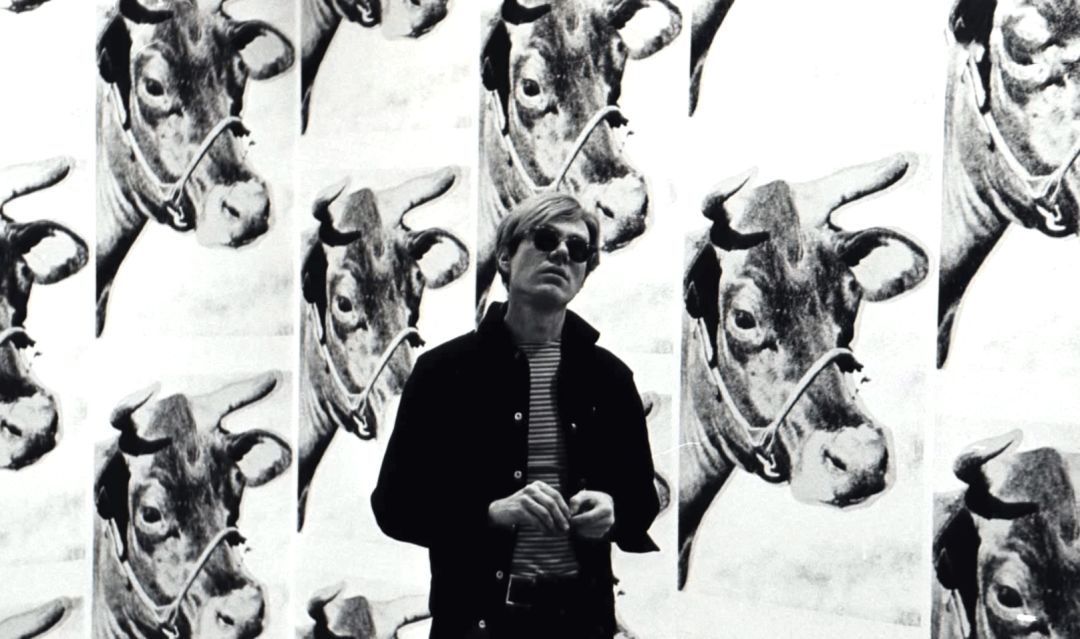

安迪·沃霍尔与奶牛背景的合照

安迪·沃霍尔来参观展览时说,哇,太棒了,弥生,我太喜欢了。这影响了三年后他举办的个人展览上展示了用无数的牛的照片贴满墙壁的作品。而草间弥生看到的时候十分惊讶,认为安迪将她所做的完全复制在他的展览里。她半步不出工作室,把工作室所有窗户都给关上,她不想任何人抄袭她的想法。

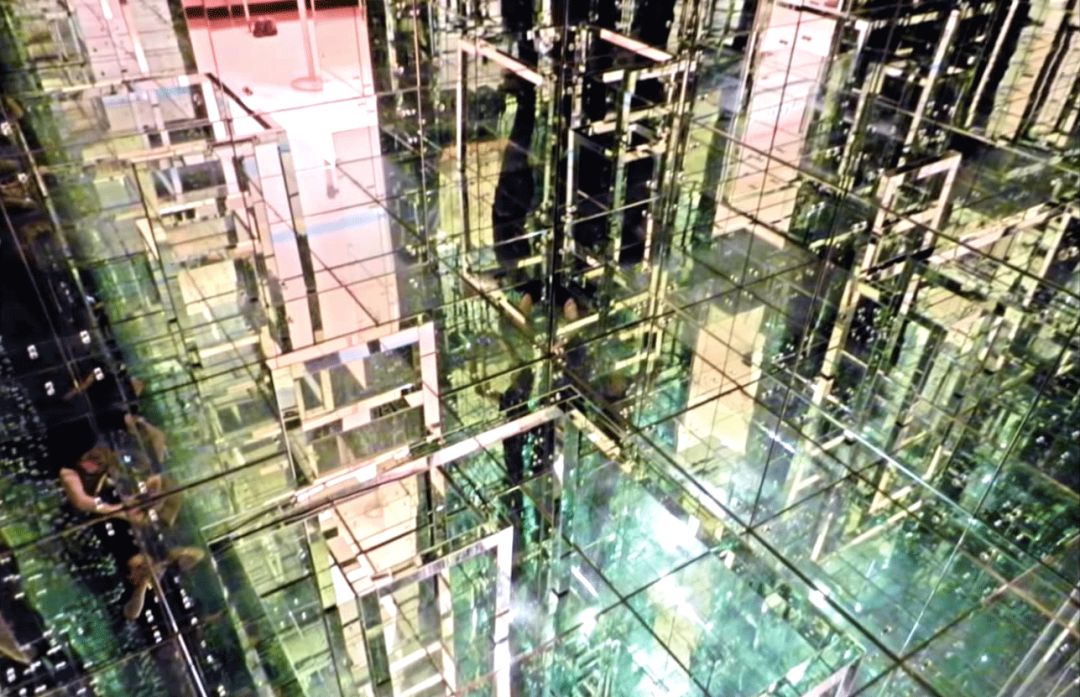

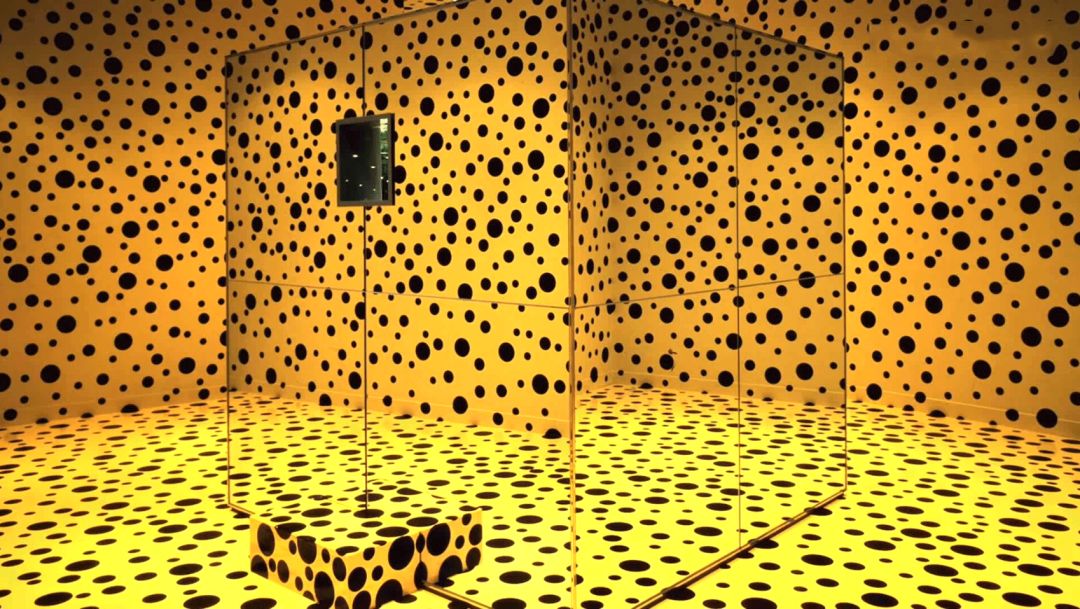

草间弥生——《无限镜屋》

卢卡斯·萨马拉斯作品

但这种情况还在继续发生。卢卡斯·萨马拉斯在20世纪60年代纽约的先锋派、激进派艺术中十分活跃,在草间弥生《无限镜屋》展览之后七个月,卢卡斯·萨马拉斯展示了一个非常相似的结构,而且是在更成熟的佩斯美术馆展出。很公平的说,毫无疑问草间弥生是创造出镜面空间的艺术家,无论是在纽约还是任何地方。

这让草间弥生越来越沮丧,所以,她从窗户上跳了下去,幸运的是她没有头着地,而且恰巧摔在了一辆自行车上,保住了性命。

灵魂共鸣

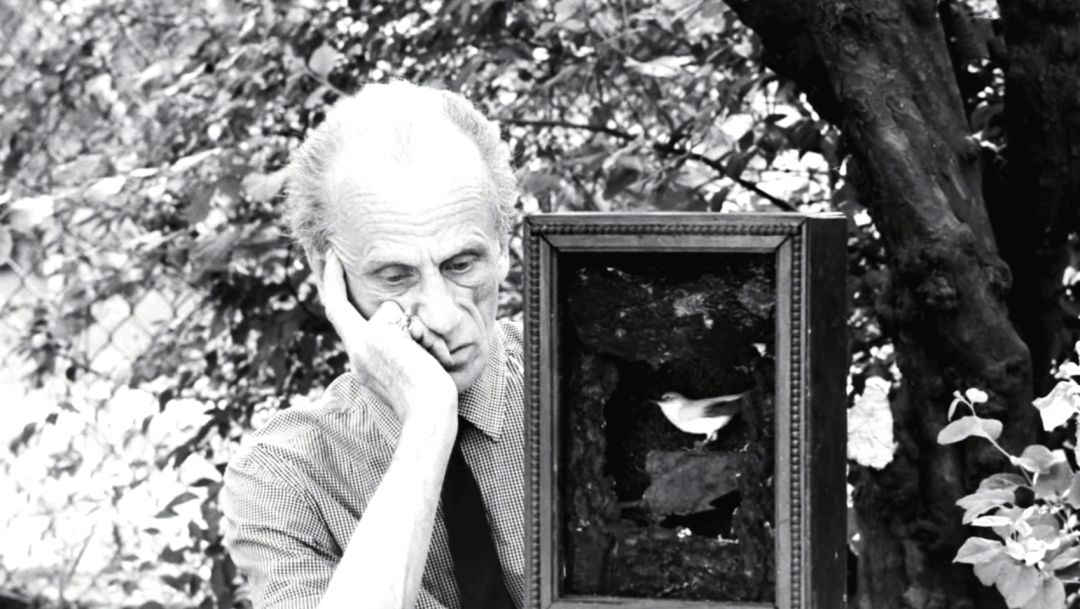

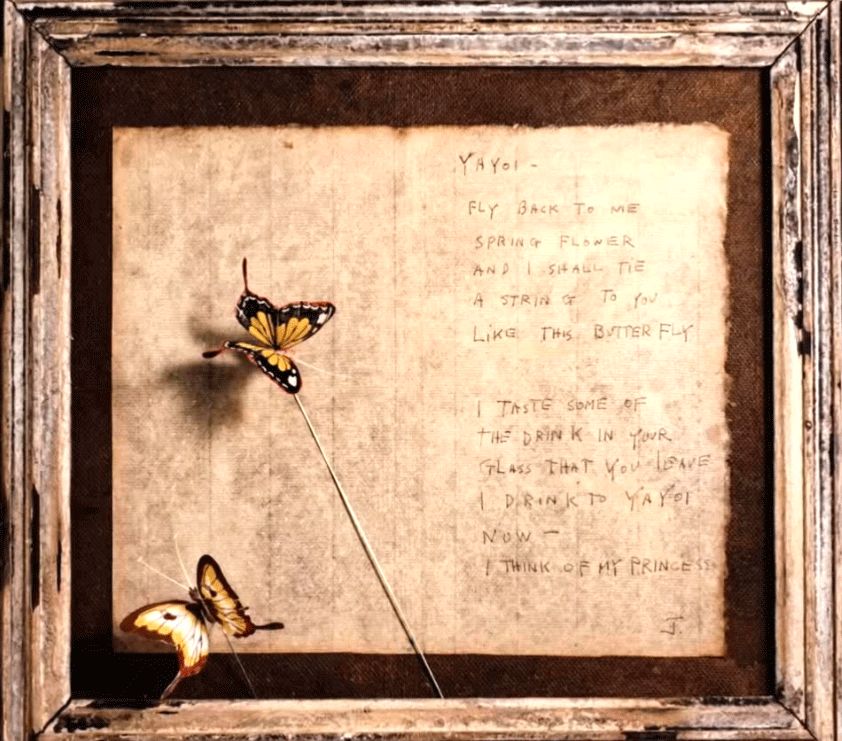

草间弥生说:约瑟夫·康奈尔是个伟大的不可或缺的艺术家,他是如此的启发人心又如此奇怪,他非常的非常的压抑,他是一个超现实主义者。

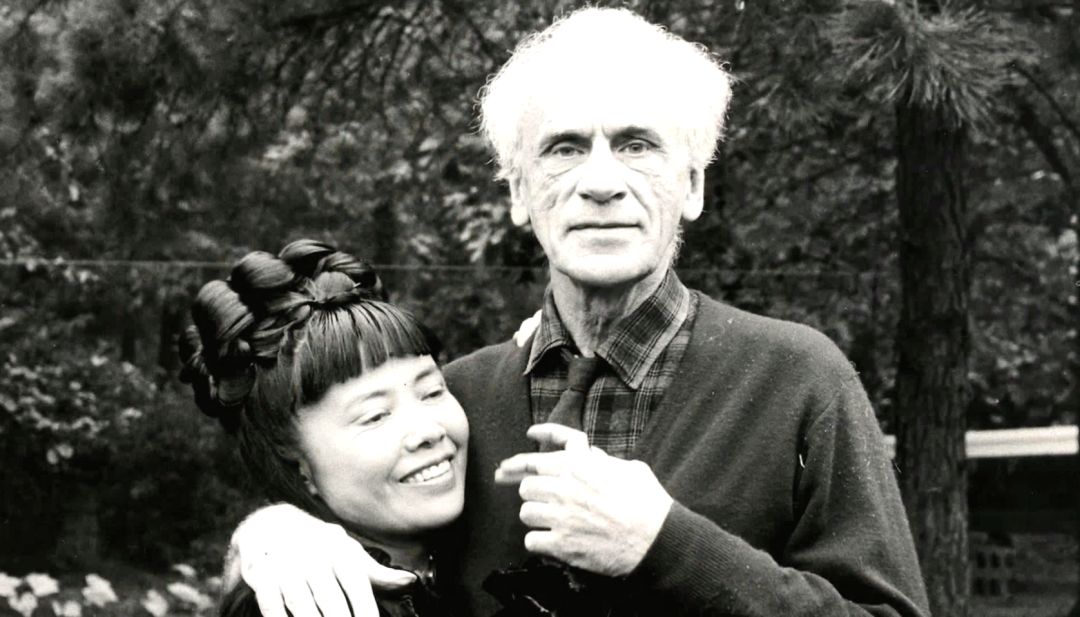

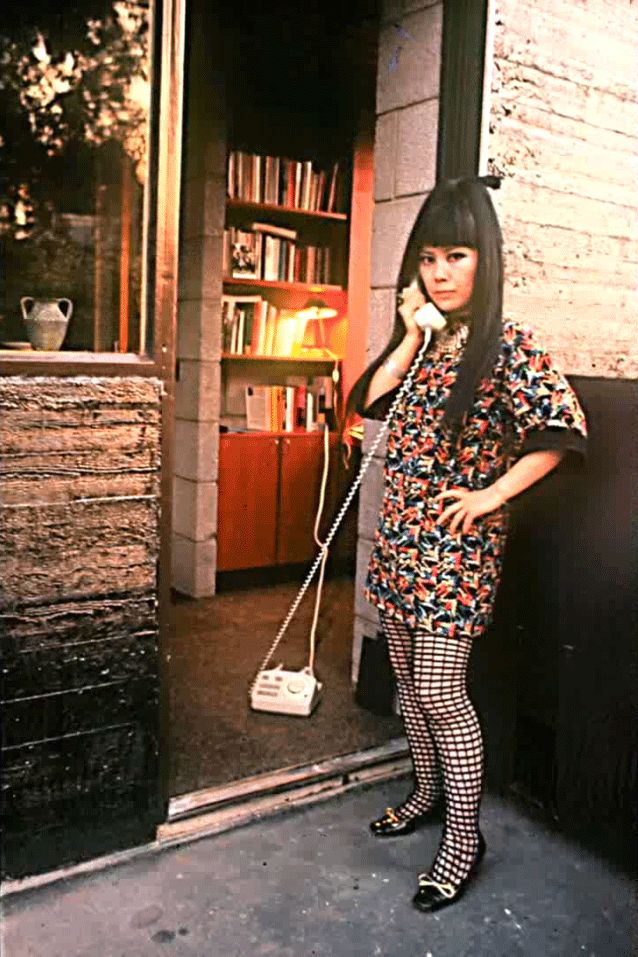

当时是因为美术馆想买下康奈尔的画作,但他不愿出售给美术馆,康奈尔的要求是介绍一位漂亮的女士给他,只有这样才愿意出售他的作品。于是在一位画商朋友的带领下,草间弥生穿上她最漂亮的裙子,去见了康奈尔。

两人一拍即合,康奈尔每天都会给草间弥生打很多电话,但是草间弥生每天有很多事要做,康奈尔不愿放弃,通常让她把电话放在那就行,不要挂断,会等草间弥生回来。通常草间弥生就出门去了,完全将康奈尔抛在了脑后,过了几个小时候回来,拿起话筒,电话那头康奈尔会说:嗨,弥生。

康奈尔不喜欢性,草间弥生也不喜欢,甚至是恐惧,所以他们并没有做爱。

但是康奈尔的母亲对于两人的交往十分生气。有一次两人在花园里接吻,康奈尔的母亲从后面冒出来冲草间弥生泼了一桶凉水,草间弥生浑身湿透。然而康奈尔并没有因为母亲的举动而向草间弥生道歉,反而跟母亲说:妈妈,对不起。这件事让草间弥生失望至极,最终草间弥生跟康奈尔说,我不能再跟你约会了,因为我得画画。

偶发艺术

20世纪60年代中期,草间弥生在欧洲展露自己,为了表现自己的艺术,草间弥生跳出画廊、美术馆的范围,选择了更加直接撞击现实社会的偶发艺术。

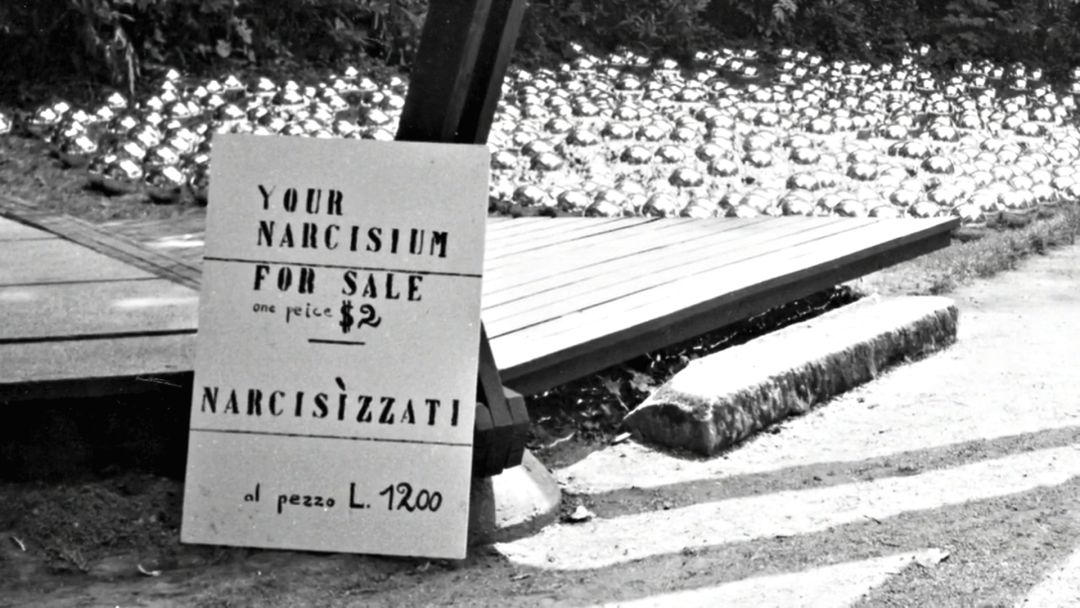

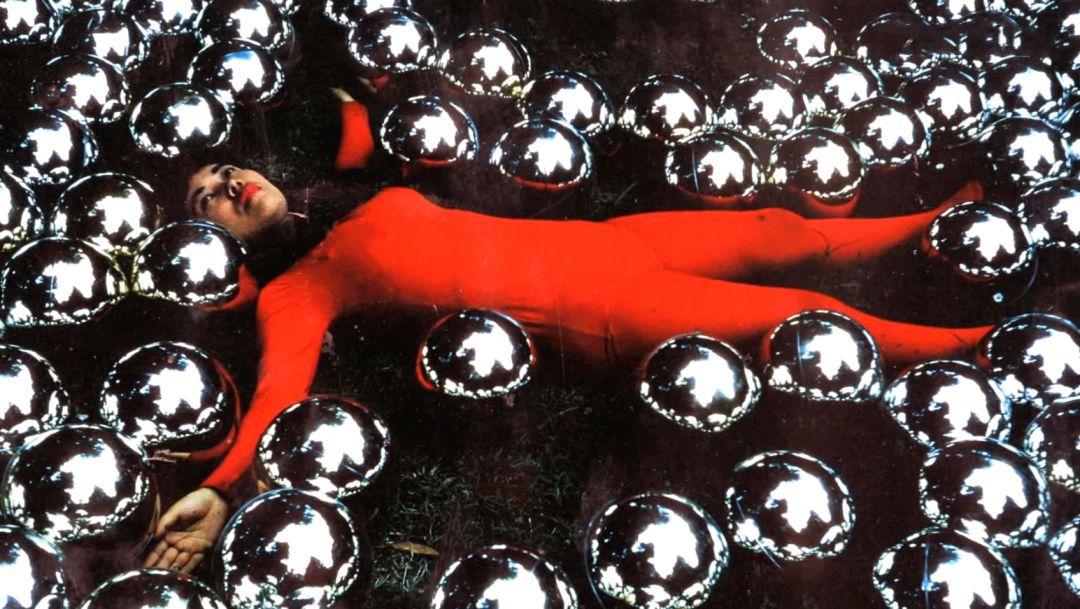

1966年,她主动前往意大利参加第33届威尼斯双年展,她订购了1500个镜球,在未获得邀请的情况下,把镜球放置到了展馆外的草地上,题为《自恋庭院》。

草间弥生放了一块广告牌写着“你可以买下你的自恋”,然后以两美元一个的价格卖给任何路过的人。

然而,威尼斯双年展的举办方阻止她销售,草间弥生反问他们,我为什么不能像卖冰激凌或热狗一样卖我的艺术,以此行为批评艺术商业主义。

她当时穿着和服出席,等到她要离开时,她脱掉了和服,露出一套紧身的红色衣服,在球中跳舞,并躺在里面,这很引人关注。

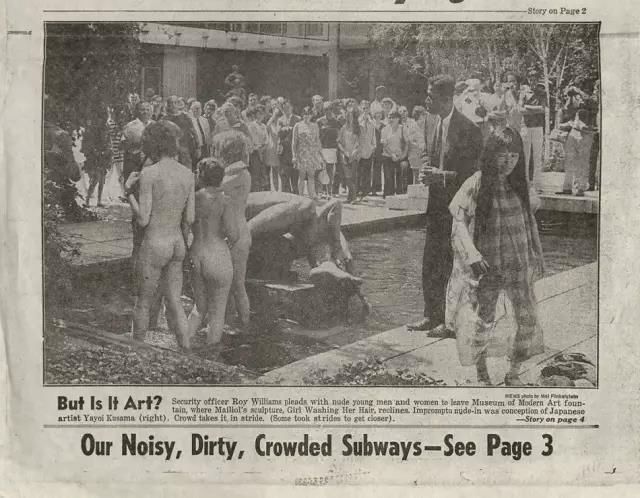

草间弥生的行为中蕴含着强烈的批判现存社会和制度的反抗精神。草间弥生大多数偶发艺术都是在纽约具有标志性意义的地方,如华尔街、中央公园等进行的,年轻男女突然间赤裸身体,草间弥生则在他们身上画圆点。

偶发艺术中蕴含有社会、政治上激进主义的思想,如反对越南战争。当时年轻的男女被送往越南,不断有人受伤或死亡,许多人回国之后成为瘾君子,对于美国人做的这种事情,草间弥生非常质疑,认为这是错误的。

于是,草间弥生在纽约发起了许多大型反战的偶发艺术表演,几千人和她一起反对战争,其中一次裸体艺术表演惊动了警察并逮捕了她。据说,当时的警察也是草间弥生的粉丝,还向草间弥生索要签名,最后草间弥生得到了这些警察的帮助。

草间弥生在美国的裸体艺术表演的新闻传播开来,就这样,草间弥生的艺术将媒体也卷了进来,具有强烈的时代特征,除了反战,还有性革命、嬉皮运动等反主流文化思想。这个消息也传到了日本,大家说她是松本市的羞耻,这种女人应该被枪毙。

后来,美国整个国家变得越来越保守,对于草间弥生这种喜欢挑战极限的艺术家来说,无论是在艺术还是经济层面上,找到一个可以容纳自己工作并发挥作用的地方,就变得越发的困难。

因为这个体系是为了支持那些继承现代主义传统的男性艺术家而建立的,草间弥生无论怎么看都是个边缘人物,她是个女性,还是日本人,她完全融不进这个西方文化圈,她也无法像那些男性艺术家一样获得同等支持。

她在上世纪六十年代早期赢得的尊重,被她日益激进的观点所驱散了,所以她逐渐迷失了方向,变得失望而沮丧。

落叶归根

1973年,草间弥生结束了在美国16年的生活,回到了日本。回国后,从头开始,因为她在那里并不出名,也根本不被认可,反而出现在新闻上的都是她的负面形象,而此时她也已经是一位中年女士了。

日本的艺术媒体以及大多数评论家对草间弥生的创作活动显得十分冷淡。当时,在日本流传的都是些歪曲了的信息,比如其20世纪60年代后期的偶发艺术都是不堪入目的,由此而形成的社会形象使得人们很难从艺术角度评价草间弥生。

与此同时,草间弥生的健康状况一度非常糟糕,那是一段非常惨痛的经历,仿佛有一个无形的帐幕拉了下来,所以,她试图自杀,但未成功。

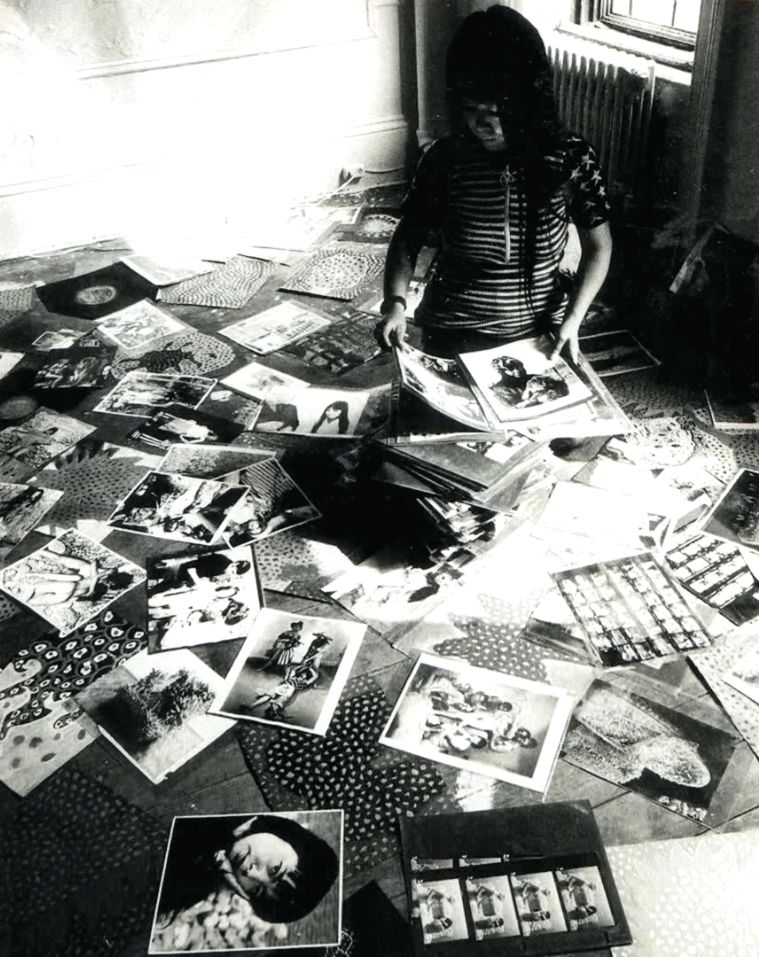

后来,草间弥生找了家医院,幸运的是这里的医生对艺术疗法很感兴趣。这个环境能够给她很强的安全感,她重拾画笔,开始了与此前的手法、领域截然不同的创作活动,如版画、粘贴画、小说等。这个时期,草间弥生的粘贴画作品具有幽暗、静谧的幻视感。

草间弥生——《战争浪潮》

但是她在日本国内仍然深受误解,在纽约也快被人完全忘记了,在70年代后期和80年代,草间弥生从历史中被抹去,她渴望成名,但却失去了关键性的支持,甚至纽约没有一家博物馆和美术馆在近二十年间展出过她的作品。

重获评价

自从草间弥生住进了精神病院,日本政府官员便不敢让她作为国家代表出席其他活动。直到1993年的威尼斯双年展,在日本馆负责人也是草间弥生的好朋友建畠哲的秘密策划下,让草间弥生作为日本代表参加了展览。

这次的双年展对草间弥生来说,是一次巨大的转折,在那之后,她在日本美术界得到了极大的欣赏与认可。此外,1996年草间弥生相继在纽约著名的保拉·库珀画廊和罗伯特・米勒画廊举办了画展。这些画展都是由国际艺术评论家联盟美国支部选定的一流展览,这对于重新评价草间艺术的潮流起到了推波助澜的作用。

随后,《爱·永恒 草间弥生 1958-1968》展览在洛杉矶市立美术馆、纽约现代美术馆、沃克艺术中心、东京都现代美术馆巡回展出。此次展览的焦点在于草间弥生纽约时期的艺术,为草间弥生的评价打下坚实的基础。

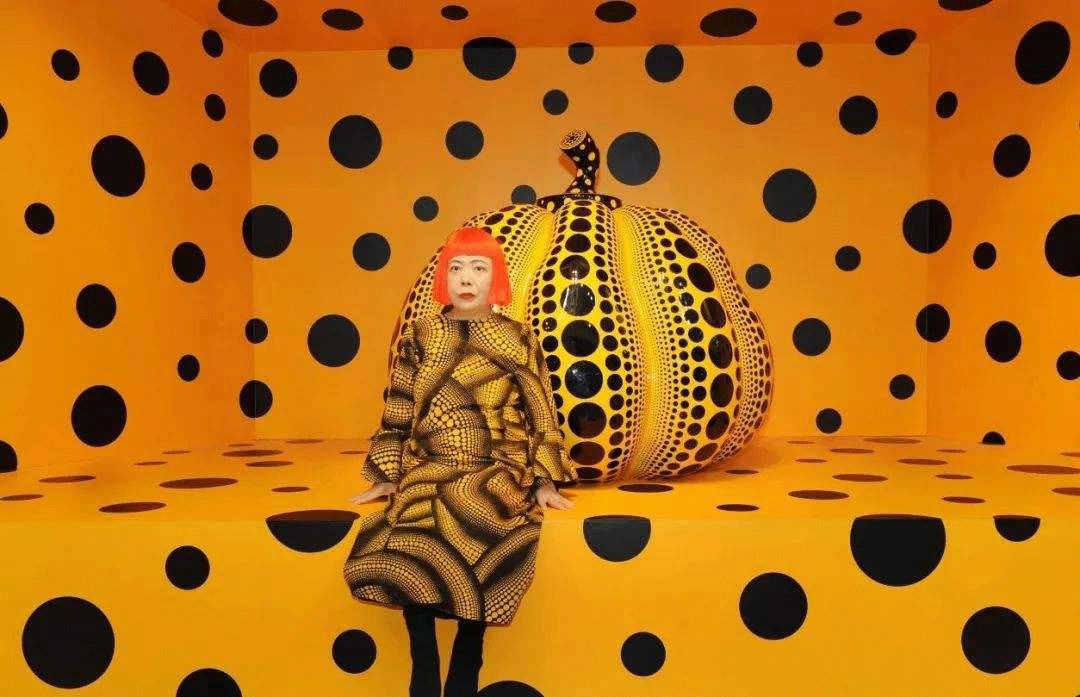

进入20世纪后,草间弥生在国内外举办的国际性展览上多次发表其艺术作品,并以这些展览为契机,尝试了新的挑战:大型的屋外雕塑和装置艺术。以圆点为主题的色彩丰富的立体作品作为“草间弥生新艺术的符号”被人们所认知。

之后的《爱是永恒》是黑白绘画系列作品,它与丙烯绘画作品《我永远的灵魂》系列都是草间弥生开拓的绘画新领域。

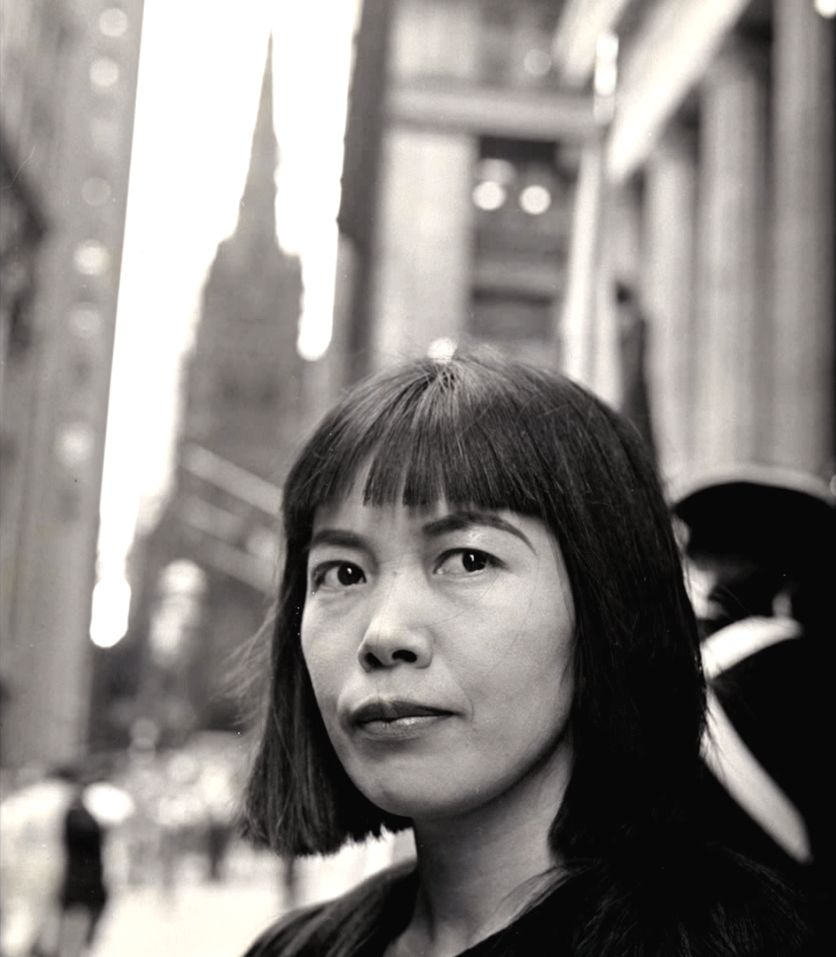

草间弥生如今已经90岁高龄了。自上世纪50年代开始,这位被称为“波点女王”的艺术家就以其独树一帜的个人风格,在艺术世界里占有了一席之地。

她是20世纪以来最伟大的艺术家之一、日本前卫艺术先驱。其作品融合了超现实主义、极简主义、波普艺术等多种艺术风格,无法简单归类,亦不可模仿。其极具感染力的前卫艺术实践、极富传奇色彩的艺术人格风靡世界。

她一直在战斗,从某种意义上讲,她已经成为了她自己,于是她开始看见光明,但我想她依然很孤独……

草间弥生 - Yayoi Kusama Official Site

→ yayoi-kusama.jp

草间弥生美术馆 - YAYOI KUSAMA MUSEUM

→ yayoikusamamuseum.jp

版权声明:{{article.isOrigin?'本文系字由用户的原创内容,未经许可不得以任何形式进行转载':'本文转载自互联网,如有问题请通过意见反馈与我们联络'}}

文章评论

还没有人留言

查看更多 >