该文章未提交审核, 请编辑完成后提交审核。

该文章未通过审核,感谢您对字由的贡献。

该文章正在审核中,通过后将会自动显示在字说字话页面。

原来最近这种火爆的字,叫逆反差字体

{{tag.name}}

「奇技淫巧」

近年来,一种小众的字体风格再度流行,受到了诸多平面与字体设计师的热烈追捧,似乎一股新兴的设计浪潮正蓄势待发。这种字体风格常被称作——逆反差(reverse contrast)。字体设计师皮特·比亚克(Peter Biľak)曾将逆反差的过程称为「设计脱颖而出的奇特字母造形的奇技淫巧」。经过逆反差处理的字体,能营造出比起普通字体更夸张、更怪诞、更具张力的视觉效果,以逆反差字体为素材的平面设计能表达更富有情绪、更戏剧化的画面。

Ture Festival 视觉识别系统 by mateusyuzo

边集 Editor 视觉识别系统 by A Black Cover Design

屡屡获奖的 Ribaasu 字体 by Tien-Min Liao

「逆反差」一词是从英文「reverse contrast」翻译而来,有时也被称为「reverse stress」或者「reverse stroke」。一般来说,用右手以平尖笔书写西文书法时,笔头会与书写方向保持一个比较固定的锐角。由于各个字母造型本身笔画的长度方向不同,书写时字形会发生较强的粗细变化,足以成为拉丁字母具有代表性的一个特征。现代西文字体设计中称之为「contrast」,以描述字体中粗笔画和细笔画之间的对比关系。若形容一款字体具有高对比 high contrast,那么说明它笔画粗的很粗、细的很细,两者差得很多,比如 Didone 风格的字体;反之,低对比 low contrast 则指字体笔画粗细对比小粗度相当,许多无衬线体就是如此。

二十世纪中,荷兰著名书法家和设计师格里特·诺泽尔(Gerrit Noordzij)发明了一套书写理论以解释西文书写中笔势的变化,并倡导以书写走向作为字体设计的基础。他认为如果没有这支想象中游走纸上的笔,光靠字体轮廓设计是行不通的。依平尖笔书写习惯,笔画在方向上越倾向笔头与书写方向的角度,视觉上就越细,从粗到细往往可以看到逐步变化的过程。点尖笔则不同,通过在纵向运笔时给笔尖施加额外的压力,使墨水能够从笔头大量溢出,笔画能迅速变粗,从而实现更加突出的粗细对比效果。它们对应的即是诺泽尔称为「translation」(平移)和「expansion」(扩张)的两套笔画逻辑。

Translation & Expansion. The Stroke Theory of Writing by Gerrit Noordzij

诺泽尔构建的理论其实反映了一种更普遍的字母造型认知,即拉丁字母的横向笔画往往比竖向笔画来得更细,向上行的笔画比向下行笔画更细,总体给人「横细竖粗」的视觉印象。反过来,若一个字体是「横粗竖细」,那么它就把常规的粗细对比反过来了——故其名曰「reverse contrast」,也就是颠倒过来的粗细对比关系。这种处理与对自文艺复兴以来、以罗马正体和哥特体为代表的拉丁字母审美相距甚远,往往能够在一瞬间就营造出一种怪诞夸张的效果,吸引人目光。至于说为什么中文不直接叫「反对比」,而是用「逆反差」这个听起来更酷的名字,很有可能是纽约字体设计师廖恬敏引领的一股风潮,并没能发现在她如此形容自己的 Ribaasu 字体前有过类似的说法。

但笔画粗细的不同仅仅只描述一个维度,笔画粗细依照什么规律变化依然需要解释。以字母 O 为例,可以在笔画最细处相连做一根轴线表示粗细变化的方向。平尖笔由于存在笔头角度的问题,所以粗细变化的轴线不可能是完全垂直的。以平尖笔书写的西文和早期铅字字体如 Jenson、Garamond、Centaur 等都具有斜向轴线,这也是更具书写感的人文主义风格的体现。点尖笔的使用意味着不需要考虑平尖笔笔头与书写方向角度的问题,可以做到完全垂直的粗细变化轴线,同时实现更强的粗细对比。Baskerville 或 Didone 都倾向于几乎垂直的轴线。因此,我们可以说常规的拉丁字母造型是斜向(diagonal stress)或竖向变粗(vertical stress)的,反过来,逆反差字体则是横向变粗(horizontal stress)。

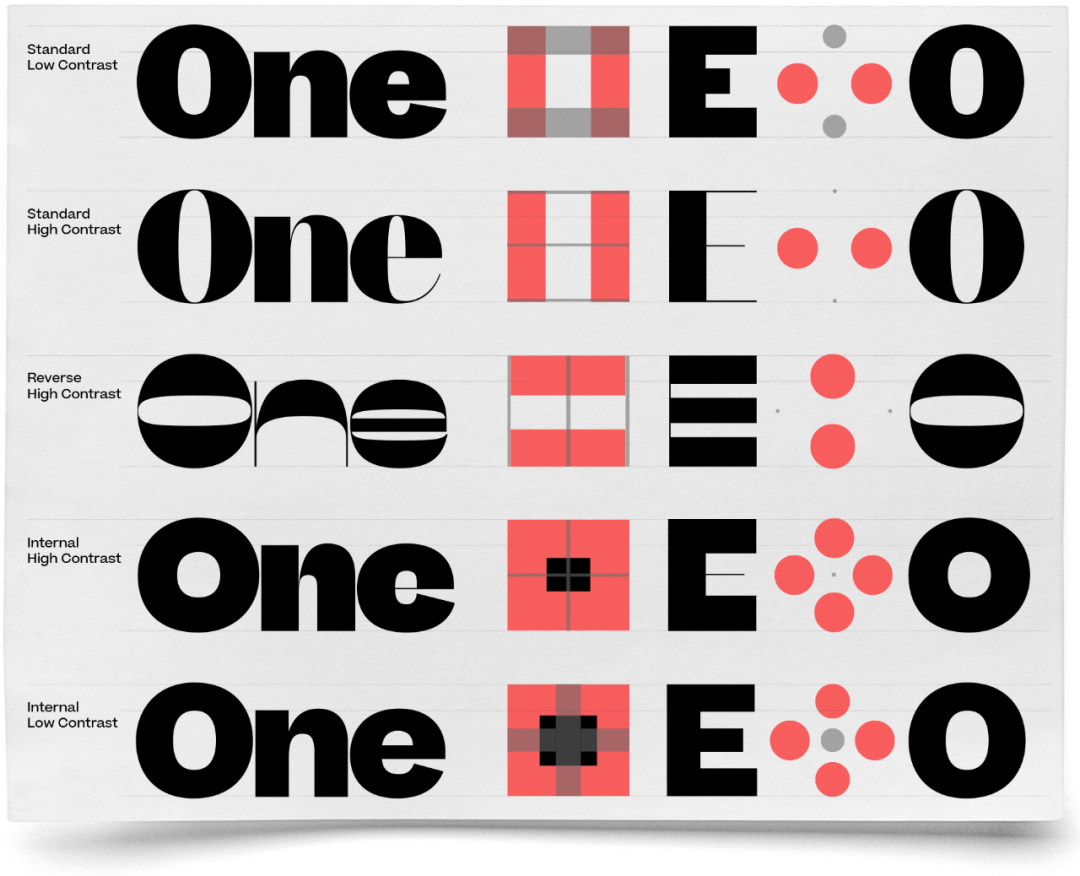

制图 © 2017 Martin Silvertant

在美国字体设计师大卫·乔纳森·罗斯(David Jonathan Ross)看来,仅仅笼统地用「逆反差」来描述这类字体还不够,应该更加细致地理解并区分「Reverse Contrast」与「Reverse Stress」这两个概念。根据轴线倾斜的不同角度,可以得到一个变化区间,垂直至左倾 45 度的轴线代表了拉丁字母常规形态字体,称作「Normal Stress」。那么,「Reverse Stress」的粗细变化轴线就应垂直于「Normal Stress」的轴线,这样我们又得到了一个水平至上扬45度的轴线变化区间。

传统拉丁字母造型中的 O,来自 DJR 的演讲 Backasswards

理解 Contrast 就简单了。不考虑粗细变化轴线的角度,把完全的横(水平)细竖(垂直)粗定义为「Normal Contrast」,还是如上图以字母 O 为例,水平笔画的粗度几乎保持不变,竖笔可以细到只比稍微粗一点——粗细对比小;也可以粗到像收缩的猫瞳孔一样——粗细对比大。「Reverse Contrast」则指的是原本在竖直方向的粗细变化横过来了,竖笔粗细保持不变,水平方向的粗度发生变化——横(水平)粗竖(垂直)细。

不过以上皆是从字体设计师从理解设计角度做的分析,在更笼统模糊的口头说法上,「reverse contrast」、「reverse stress」或「reverse stroke」都多少可以交替使用来描述这一类字体风格,中文也索性就称其为「逆反差」了。逆反差字体最重要的特征其实是,它重构了传统拉丁字母造型视觉比例,打破了拉丁字母纵向粗重的视觉印象,从而产生了一种异常奇特的观感。纵向笔画影响阅读节奏(rhythm),进行逆反差处理横向笔画加粗后会导致截然不同的阅读体验。

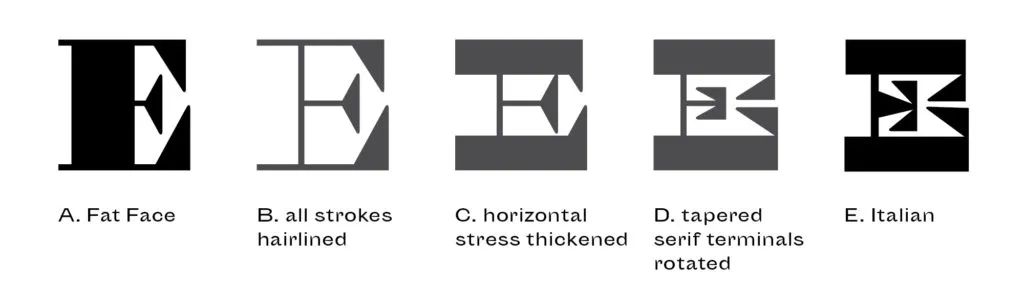

诺泽尔的理论虽然可以解释诞生于十九世纪初、以强烈粗细对比风格的字体为原本进行反转的典型「逆反差」字体——有如上图所示,Caslon Italian 在笔画粗细上几乎能完美地对应流行于十九世纪初欧洲的 Fat Face,大卫·西尔兹(David Shields)更是仔细地还原了 Italian 的可能产生过程;但却无法解释如 French Clarendon 这样的仅在字母上下部分加粗的逆反差字体。所以罗斯提出,这一整类风格与其叫逆反差,不如干脆称作横向加粗(horizontally stressed)字体。当然,命名这种事往往并不会由设计师或理论家钦定,人民群众喜闻乐见显然更加重要。

对比两种逆反差字体的实现方式,来自 DJR 的演讲 Backasswards

「排印怪物」

与今天多少受到设计师追捧的境遇不同,逆反差风格的字体在诞生之初其实饱受争议与批评。近年来,字体设计师和印刷史研究者们对逆反差字体的前世今生抱有极大的热情,像弗吉尼亚联邦大学的大卫·西尔兹教授就追溯了逆反差字体 Caslon Italian 的起源和发展,米兰理工大学的詹姆斯·克拉夫教授(James Clough)则对意大利的逆反差风格木活字做了不少研究。前文提过的皮特·比亚克和大卫·乔纳森·罗斯两位,还有尼克·谢尔曼(Nick Sherman)站在设计师的角度对逆反差字体的视觉风格进行了收集整理。本文从这几人的研究和观察中受益良多。

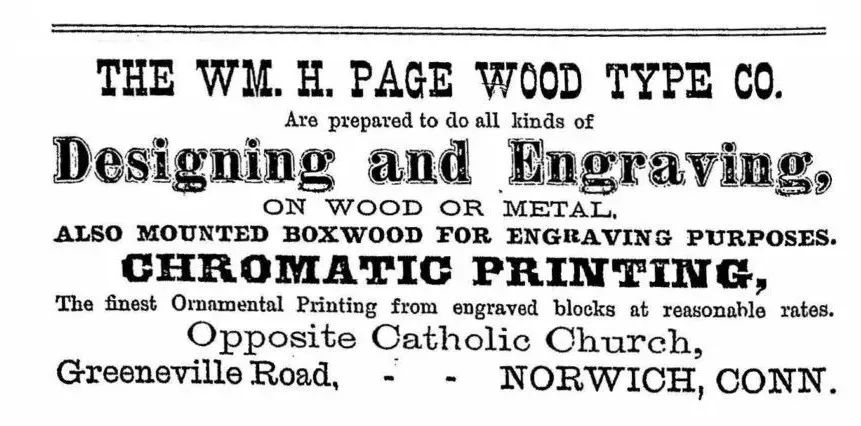

据西尔兹的研究,逆反差字体最早应可追溯到 19 世纪初,一本 1821 年 Caslon & Catherwood 的字体样册里的 Caslon Italian。最早的 Caslon Italian 都是铸造而成金属活字,仅包含大写字母和数字,并没有小写字母,其设计铸造意图明显是用于商业广告海报张贴。这类字体风格 19 世纪工业革命中期的金属活字行业的一个新奇且激进的创新,就算在今天看来也毫不过时。

Henry Caslon Italian 字体样张,1821 年,Letterform Archive,,来自 DJR 的演讲 Backasswards

保存于 St. Brides Library 中的 Caslon Italian 字冲,Eye Magazine,,来自 DJR 的演讲 Backasswards

橘生淮南的字体

1874 年 Fann Street Foundry 的一本字体样张,其中更粗重的即是 Clarendon

French Antique 字体,来自 DJR 的演讲 Backasswards

French Clarendon wood type, Hamilton Wood Type Museum

French Clarendon 风格的字体常与「狂野西部」的想象联系在一起,出现在美国西部片中的场景中,以及通缉令、警告牌等道具上,在上个世纪五六十年代的电影行业中颇受欢迎,它也因而成为了逆反差字体风格中一个相当有特色的分支。French Clarendon 被用作西部影片中的「通缉令」并非空穴来风,这种逆反差风格的字体原来就是为告示、张贴和商业海报量身定做的,比如这张十九世纪三十年代伦敦的失马悬赏中,「REWARD」这几个字母已经初具后来的美国西部风的雏形了。

John Soulby collection, University of Reading, via Rafael Dietzsch, Jennifer Kennard

标准的逆反差风格「通缉令」,在美国西部片中非常常见

Gothic Tuscan Italian,Wells & Webb,1854,American Wood Type, as in DJR's Backasswards, Courtesy of David Shields

Italic Italian by Conner & Sons,1855,American Type Founders, as in DJR's Backasswards, Courtesy of David Shields

Tuscan Egyptian,1870,American Wood Type, as in DJR's Backasswards, Courtesy of David Shields

十九世纪末流行于美国的彩色木活字,Rob Roy Kelly 编 American Wood Type 1828 - 1900

风靡一时的 Playbill 字体,由Robert Harling 复刻

弗鲁提格设计的 Westside,1989,Linotype

弗鲁提格设计的 Westside,1989,Linotype

风格特点

一般认为,Italian 风格的逆反差与同时期粗细对比强烈的 Didone 类字体具有形态上的关联。皮特·比亚克于 2012 年利用 metafont 技术制作了字体 Karloff。其字体的概念就是将 Didone 和 Italian 作为美与丑的两个极值,通过数值控制生成了一个概念性的字体家族——即美、丑、中性的合集。Karloff 是一款非常实验性的字体,它的市场营销概念也很独具一格。

皮特·比拉克设计的 Kraloff,Typotheque

计算机时代的逆反差

逆反差风格的字体被除了被运用于海报、印刷品、餐厅、店铺招牌等待之外,在游戏中也能发现它的身影。早期计算机时代的游戏制作者们对于塑造新世界的热情却没有被技术所限制。在当时技术条件限制下,制作字体往往只能在总量两位数的像素网格进行,以至于文本内容和标题很难得到明确的区分。而通过加粗横向笔画而得到的逆反差风格,则可以在资源极少的情况下很好地达成这个目的。

在大曲都市(Toshi Omagari)所著的《街机游戏字体》一书中记载了世界上第一款运用于游戏的逆反差像素字体—— Sun Denshi 开发的游戏《Stratovox》中使用的 UI 字体。尽管因为游戏中的信息不需要用到所有的字母,导致这是一款并不完整的字体,但在图像显示技术限制表达的时代,通过调整少量像素制作逆反差像素字体去传递游戏氛围,能让玩游戏的人感受到另一个世界与现实世界有所继承却略有不同的奇幻感。

逆反差奇异的字体风格往往容易与各种疯狂的科幻想象联系在一起,这种氛围的营造甚至延续到了游戏产品的印刷宣传物中。高达是80年代日本机器人动漫的一座高峰。在其衍生游戏的海外宣传物中,使用了造型夸张的逆反差字体 Maelstrom 作为标题。

逆反差的字体加上纵横双向阅读,让「0」在竖向阅读时反而变回了传统造型

今日的「逆反差」

尼娜·斯托辛格(Nina Stössinger)设计的 Signo

Cyrus Highsmith 2000 年发布的字体 Eggwhite

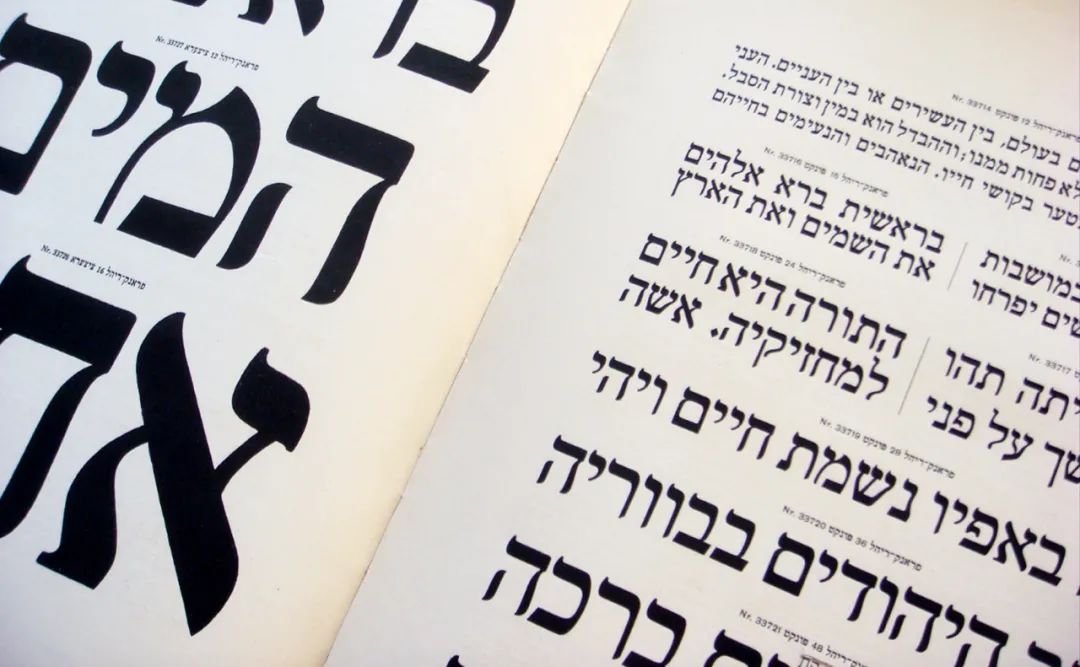

而如果我们并不把视角局限于拉丁字母,便会发现逆反差还有另一片天地。正反本就是相对而言的概念,有一些文字天生就带着与拉丁字母相反的笔画对比关系,从而具有了天然的「逆」反差造型。换言之,对于文字来说「横粗竖细」再正常不过了,比如天城文、阿拉伯文、希伯来文等都是如此。如果再把文字方向颠倒过来,比如竖向书写阅读的蒙古文字,逆反差就又变成另一回事了。由厉致谦设计的「基本美术体」逆反差字体中的蒙文部分,即是把最粗重的腰线减细,再将左右外侧的竖向笔画加粗了。

厉致谦设计的逆反差风格字体「基本美术体 RVS Basic」

薄伽梵歌天城文抄本,横粗竖细

阿拉伯文抄本,Patriarch Yuhanna Fam Al-dhahab: 87 Sermons,横粗竖细

希伯来文书写的圣经抄本,,横粗竖细

以阅读与书写方向和拉丁字母相反的希伯来文为例,字体设计师娜奥米·亚伯(Naomi Abel)就从希伯来文的造型中汲取灵感而创造了一款全新的拉丁字母逆反差字体 —— Koresh。

Koresh 所参考的 Berthold Hebrew 字体样张

Koresh 没有利用加粗水平的笔画来达到逆反差的效果,而是沿袭希伯来文的造型在顶部和底部加深字体造型的重量感,并将这个重量的变化拆解为三个层级递进变化,因此创造出了一套不同传统逆反差的视觉风格。

Koresh的重量分布

Koresh的字体样张

Caslon Italian的字体样张,Commercial Type

逆反差字体会成为趋势吗?

Future Fonts 上的几款逆反差字体

澳大利亚在线艺术刊物 West Space Journal 的逆反差风格刊头

Sharp Type 推出的 Beatrice Family

Sharp Type 推出的 Beatrice Family

苹果推出的新字体 SF Pro Variable

逆反差字体在诞生 200 年后的今天,已经不再像诞生之初那样,独处字体世界的偏僻角落遭人诟病。罗斯在演讲中提到,如果依据诺尔泽笔画理论,仅把粗细变化反转过来,就可以在原来的字体魔方上构造出另一个平行宇宙。随着审美观点的变迁,最初从书写逻辑中诞生的逆反差字体们是否仍然能够满足当下的需求?逐渐远离了书写工具后的现代人,又该如何想象新的逆反差风格?另一方面,这种起源英格兰的怪诞字体风格在我们更熟悉的文字中又是如何表现的?中文和日文逆反差字体的过去和未来又是什么样?且听下回分解。

版权声明:{{article.isOrigin?'本文系字由用户的原创内容,未经许可不得以任何形式进行转载':'本文转载自互联网,如有问题请通过意见反馈与我们联络'}}

文章评论

还没有人留言

查看更多 >